Art Paris Solo Show : Monique Frydman, Georgina Maxim, Young-Sé Lee, Miguel Chevalier, Patrick Rimaux (Grand Palais éphémère)

Six mois à peine de l’édition 2021, la 24e édition d’Art Paris se tient au Grand Palais éphémère jusqu’au 10 avril en mettant l’accent autant sur son écoconception avec un objectif d’un bilan zéro émission qu’en créant un parcours d’ « Histoires Naturelles » dédié à des artistes français engagés pour l’environnement. En miroir d’une offre tout multimédia, Singulars a retenu Solo Show sur la vingtaine proposée : Sheila Hicks, Alia Ali, Jean Charles Blais, Julien Colombier, Hala Schoukair, Nicolas Henry et Zanele Muholi.

Une édition en écoconception revendiquée

Est-ce parce que cette édition 2022 a mis résolument le cap sur un bilan zéro carbone que les NTF en sont absentes ? Ce serait somme toute logique compte tenu de l’impact environnement trop souvent occulté de cette nouvelle folie spéculative … En annonçant par avance de soumettre à un bilan cycle de vie (ACV) cette 24e édition, Guillaume Piens son directeur artistique s’engage en toute transparence dans l’évaluation, qu’il revendique comme « une première dans le monde des salons d’art. Cette écoconception de terrain qui se traduit à tous les niveaux jusqu’aux cahiers de charges des exposants, se complète d’une sensibilisation active auprès des visiteurs à travers deux thématiques complémentaires :

Fabrice Hyber, Liane, 2022 Galerie Nathalie Obadia, Art Paris 2022 Photo OOlgan

Art & environnement, animé par Alice Audouin, appuie une sélection de dix-sept artistes français et internationaux, parmi les 139 galeries participantes qui selon la fondatrice de l’association Art of Change 21 « place les enjeux environnementaux au cœur de sa pratique. L’écologie n’est pas pour eux un thème de travail, mais leur rapport au monde » dont par exemple Noémie Goudal (1984), Elsa Guillaume (1989), Romuald Hazoumé (1962),

Suzanne Husky (1975), Fabrice Hyber (1961), Tadashi Kawamata (1953), Vincent Laval (1991), Douglas Mandry (1989), Lucy & Jorge Orta (1966), Pia Rönicke (1974), Lou Ros (1984), Lionel Sabatté (1975), Pascale Marthine Tayou (1966),Sarah Trouche (1983), Capucine Vever (1987),- Le commissariat d’Histoires naturelles a été confié à Alfred Pacquement, qui livre un regard sur la scène française à travers une sélection de 20 artistes qui portent une vision originale sur le monde naturel, végétal et animal en sachant « explorer la nature, l’observer, la mettre en scène, l’inventorier, constater ses transformations ou sa mise en danger, la retracer dans tous ses états. ». Ici Etel Adnan (1925-2021) côtoie Eva Jospin (1975), Gilles Aillaud (1928-2005) Guillaume Leblon (1971), Anne & Patrick Hugo Deverchère (1988) Poirier (1941 et 1942), ou encore Philippe Cognée (1957) Barthélémy Toguo (1967),…

Sheila Hicks, Galerie Claude Bernard

Les sphères tissées de Sheila Hicks envahissent la Galerie Claude Bernard, Art Paris 2022 Photo OOlgan

Élève de Joseph Albers à Yale, Sheila Hicks né en 1934, hisse après Anni Albers, le textile comme art à part entière, gommant les frontières et les échelles de valeur entre beaux-arts et arts appliqués. Son œuvre annule aussi les échelles de temps par les techniques utilisées Le fil tisse au sens propre sa propre esthétique.

Ces sphères tantôt « comètes », tantôt « périhélies » scandent – voir envahissent – tout le stand de la Galerie Claude Bernard ; elles fascinent tant autant par leur diversité et intensité de couleurs que par le rayonnement qu’elles diffusent dans l’espace. Pour décrire cette sensation de proximité quasi physique, nous partageons la jolie assertion d’Audrey Demarre : « Tisser, c’est donner l’idée d’un échange personnel, intense, dans ce monde où seuls “je” et “moi” comptent. C’est comme une conversation, une rivière à traverser en harmonie avec ses flux. » L’œuvre si ouverte de Sheila Hicks démontre qu’un matériau si ordinaire ne semble n’avoir aucune limite créative.

Alia Ali, série WARP, 2021, 193 Gallery, Art Paris 2022 Photo OOlgan

Alia Ali, Gallerie 193

Si Alia Ali semble respecter le cadre habituel du portrait de genre – en pied ou en tête -, elle en bouscule de l’intérieur les fondamentaux ; en brouillant les lignes de perspectives, en transformant les fonds (avec l’usage du tissu), enfin effaçant la notion même d’identité, dont elle s’ingénie à questionner la nature et le lieu : « En tant que femme artiste venant d’Asie occidentale, d’Europe de l’Est, mais aussi citoyenne des États-Unis et culturellement musulmane bien que spirituellement indépendante, mon travail explore les binarités culturelles, remet en question l’oppression culturellement sanctionnée et confronte les barrières dualistes des notions conflictuelles du genre, de la politique, des médias et de la citoyenneté. »

Ses figures sans visage, sans repère aussi, brouillent les lignes entre photographie, numérique et motifs traditionnels; la violence de cette anonymisation se comprend mieux quand on connait le parcours de cette exilée née en 1985 d’origines yéménite, bosnienne, et désormais résidente américaine. Son langage visuel vibre et révèle les expériences qui nt façonné son identité de citoyenne et d’artiste. Avec une conviction : c’est la connaissance du lieu d’origine des personnes, dans toutes les complexités de cette notion ainsi que les processus qui les unissent ou les séparent qui nous définit. Le miroir qu’Alia Ali nous tend ne peut laisser indifférent surtout quand il s’agit de définir le regard que nous portons sur l’émigration.

Jean-Charles Blais, Galerie Catherine Issert

Jean-Charles Blais, encore (12421) Galerie Catherine Issert, Art Paris 2022 Photo OOlgan

S’il n’aime toujours pas raconter des histoires, Jean-Charles Blais reste fidèle à l’usage des matériaux de récupération, et la représentation presque halographique de la figure humaine. Tout dans cette œuvre à de l’épaisseur : les papiers arrachés et recomposés dont l’histoire s’efface par la peinture qui les recouvre, les silhouettes qui inscrivent leurs traces sans indice… « La peinture comme je la mets en œuvre sur ce support vient s’arranger de cette préexistence, de cette quantité de formes préliminaires qui sont autant de tableaux déjà faits », explique Jean-Charles Blais. Le travail du peintre consiste – se limite ? – à « ajuster du préalable avec le moment présent ».

Le regard du spectateur hérite de ces multiples dimensions ; du format, du matériau, des reliefs de l’affiche initiales autant que des formes et des couleurs qui les métamorphoses. Jean-Charles Blais ne raconte aucune histoire à travers ses tableaux. Au contraire il s’efforce de détacher l’image de tout contenu narratif pour mieux se concentrer sur la forme. Dans cette représentation du corps, c’est moins la fragmentation, le renversement, le positif et le négatif, l’absence, … que le « comment » et la présence de la représentation.

Déjà 1984, celui qui avait investi les murs de la station de Métro Assemblée Nationale de 1990 à 2014 revendiquait l’intelligence du regardeur : « Ce n’est ni la réflexion théorique, ni la définition d’un discours énoncé dans l’ordre de la pensée critique qui suscite l’évolution de ma peinture. Je travaille en ayant une grande confiance dans le processus de la peinture (…) qui se déroule dans la spatialité et la matérialité [de l’oeuvre]. »

C’est à chacun de faire son propre récit de ses silhouettes – aux titres évasifs – qui en alternant figuration et dé-figuration, se jouent des limites de la figure et de la composition. Reconnaissons que le questionnement est passionnant !

Julien Colombier, Le Feuvre & Roze

Julien Colombier, Absolutely Sunset, 2022. Entropiques, Le Feuvre & Roze, Art Paris 2022 Photo OOlgan

Elles ont l’appétit des formes intrusives issues d’un all-over en expansion. De tableau en tableau, à la force de pastel gras, elles s’épanouissent en subtiles variations qui trahissent leur penchant pour un chromatisme troublant… C’est dans une véritable serre d’une nature prospère, saturée de couleurs dans laquelle vous plonge Julien Colombier.

Impossible à circonscrire ce végétalisme à l’intérieur du cadre du tableau, cette beauté tentaculaire déborde, irrésistiblement, s’étend, à la manière d’un univers en croissance, en expansion. L’artiste attaque plusieurs papiers marouflés sur toile pour construire un espace immersif à la manière d’un wall-painting. « Je dispose de 96 couleurs non mélangeables, contrairement à l’huile. Mon défi est donc de transcender cette contrainte. Je compose mes œuvres comme des morceaux de musique électronique, sur la base d’un motif récurrent, plusieurs autres venant petit à petit s’y superposer » explique-t-il.

Plus qu’une utopie de citadin, sa fiction végétale du mystère de la nature– dans ces temps de questionnement sur l’anthropocène – se confond entre récit mythologique et utopie uchronique. Hymne assumé à la beauté de la nature, ses plantes cachent dans leurs entrelacs les perspectives d’un chaos plus obscure. Cette ambigüité vitale explique aussi cette dénomination d’Entropiques. A défaut de Vanités, ciblant trop explicitement celles de l’homme Prométhéen.

Hala Schoukair, Galerie Bessières

Hala Schoukair, sans titre, n°14, 2018, Galerie Bessières, Art Paris 2022 Photo OOlgan

La précision des lignes qui patiemment peintes constituent les motifs d’Hala Schoukair ne peut que fasciner tant la méticulosité le dispute à la liberté de trait, explorant de longue date la tradition de l’art oriental. Cette manière d’épuiser un sujet, à force d’y revenir, de l’approfondir avec une répétition sans limites du même motif ne contribue pas seulement au trouble sur la nature picturale ou organique de la surface, elle façonne une manière de vivre, de se libérer d’un trop plein de signes, voir d’un surcroit d’émotions.

Cette approche « atemporelle » du motif lui permet de se démarquer de l’univers plus « moderniste » de sa mère, Saloua Raouda Choucair (1916-2017), figure emblématique de la peinture libanaise. Il n’est d’ailleurs peu surprenant qu’Hala Schoukair est attendu la disparition de cette figure emblématique de l’art abstrait pour libérer de l’emprise tutélaire sa vocation de peintre.

En toute liberté, une nouvelle grammaire visuelle de ‘motif’ – d’une précision et d’une patience de dentellière – se crée, se meut ou vit sous nos yeux, bousculant le rapport d’échelle entre l’infiniment petit et l’infiniment grand, pour donner matière et densité à la texture de formes, insoupçonnées et mouvantes qui dés lors se libèrent de toute illusion de la figuration.

Nicolas Henry, Loft Art Galley

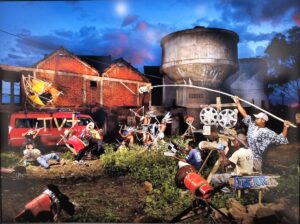

Nicolas Henry, Les cowboys et les indiens, 2013, Loft Art Galley, Art Paris 2022 Photo OOlgan

Il y a du magicien d’Oz dans les mises en scènes somptueusement irréelles de ces personnages ordinaires, hommes, femmes, grands-parents, parents, enfants. Son écriture visuelle exubérante chargée d’imaginaire bienveillance se développe à la frontière entre le portrait, le théâtre et l’installation. Les photographies de Nicolas Henry illustrent à leur manière cette vérité de Shakespeare : «Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs.» Encore faut-il dresser le tréteau au bon endroit et trouver les bons mots pour organiser la scéne.

Une photo de Nicolas Henry, c’est un théâtre et des hommes. Et l’émerveillement de valoriser un contexte, toute une présence de ses habitants, les charmes d’une vie locale, pour la restituer plus vraie que nature. À l’écoute d’anecdotes individuelles, de rêves ou de colères collectives, captant les difficultés quotidiennes ou les initiatives transformatrices. Chaque parole collectée se retrouve placée dans le cadre, anime chaque dimension du décor. Nicolas Henry lui fabrique un univers toujours unique autour d’un récit qu’on lui a conté et en propose une résolution plastique.

Nicolas Henry, Un bus pour aller à l’école, 2013, Loft Art Galley, Art Paris 2022 Photo OOlgan

On imagine la capacité d’apprivoisement du metteur en ‘rêves’ pour convaincre ses modèles de se raconter, de participer et de rassembler leurs proches aux montages de ses scènes. Chaque cliché est le fruit de tant d’étapes nécessaires; de la collecte du récit, aux échanges interculturels, du choix de la scène jusqu’actes collaboratifs indispensables à son animation que le génie propre du metteur en scène finit par s’y dissoudre. N’est ce pas aussi le comble de cet éternel éveillé ! Mais l’empathie à l’œuvre exige un temps infini. Sans surprise, ces deux principaux ouvrages, fruit de ses pérégrinations autour du monde ont exigé plus de 7 ans de travail pour Les cabanes de nos grands parents (Editions Actes Sud), et 3 ans Contes imaginaires autour du monde.

De la même façon, le lecteur ne sera pas surpris d’apprendre que Nicolas Henry fut le réalisateur du projet « 6 milliards d’autres » de Yann Arthus-Bertrand avec lequel il partage un œil de poète et une façon unique de photographier les personnes dans le monde dans lequel ils vivent. C’est cette vision positive et utopique qui redonne toute sa splendeur à l’humanité, où la beauté de l’homme et le respect de la nature rayonnent dans chaque image.

Zanele Muholi, Buste, Galerie Carole Kvasnevski, Art Paris 2022 Photo OOlgan

Zanele Muholi, Galerie d’art Carole Kvasnevski

La série d’autoportraits « Somnyama Ngonyama (Salut à toi, Lionne noire !) » où elle se métamorphose depuis 2012 en diverses figures emblématiques des causes sud africaines lui a permis d’être reconnue : après une exposition personnelle après la Tate Modern, l’artiste sera bientôt après un report lié au COVID à la Maison Européenne de la Photographie (MEP), une première monographie en français est éditée aux éditions Delpire & co en 2021.

Le stand de Galerie d’art Carole Kvasnevski montre que Zanele Muholi est une artiste pluridisciplinaire : sculptures et peintures côtoient les photographies qui l’ont rendue célèbre. D’ailleurs la Sud-Africaine ne se décrit pas comme photographe mais comme “activiste visuelle”. « Je cherche à établir une relation fondée sur une compréhension mutuelle de ce que signifie être femme, lesbienne et noire aujourd’hui« , explique l’artiste. Toutes ses interventions – notamment un corpus de plus de 300 photos – visent à donner une visibilité à une communauté lesbienne marginalisée, souvent victime de violences, notamment par la pratique de viols punitifs.

Gageons que par son universalisme, son engagement déborde cette seule cause.

#OlivierOlgan