Culture

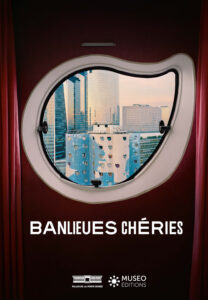

'Banlieues chéries' ou comment décentrer des clichés tenaces (Musée de l’immigration - Museo Editions)

Bienvenue en Banlieue ! Le Musée national de l’histoire de l’immigration invite à regarder de l’autre côté du périphérique. « Banlieues chéries » embrasse leurs diversités, leurs enjeux aussi, à travers le prisme éclairant du sensible et de l’intime. L’exposition jusqu’au 17 août et le catalogue Museo Editions explorent et interrogent le sentiment d’appartenance, à la fois source de honte et de fierté mais aiguillon créatif aussi bouillonnant qu’éruptif.

Les tensions et les fractures y façonnent les luttes politiques et artistiques d’aujourd’hui. Cet autre visage des banlieues, autant frondeur que créatif façonne pour Baptiste Le Guay grâce à ceux qui imaginent, créent et revendiquent ces territoires, une réalité aussi vivante qu’authentique.

Du ‘ban‘ à la ‘périphérie‘

Depuis le moyen âge, littéralement « à une lieue du ban », le mot « banlieue » qualifie une réalité toujours mouvante, en perpétuelle rénovation depuis le XIXème siècle. Là ou d’autres parlent de périphéries, mettant l’accent sur le rapport spatial au centre urbain, la langue française installe avec « banlieue » une relation sociale et politique entre le centre et sa périphérie. Historiquement, la banlieue est l’espace mis sous la protection juridique de la ville, initialement inféodée économiquement au centre mais essayant de s’en affranchir à partir du XIXème siècle.

« Nous avons voulu nous concentrer sur la France, puis nous nous sommes restreints à la question des banlieues populaires. Une grosse part de cette matière est très francilienne (Île-de-France), pour des raisons de population. C’était un choix stratégique et politique »

Susana Gallego Cuesta, commissaire principale de l’exposition.

Claude Monet, Le bassin d’Argenteuil, 1872 ( Banlieues chéries, Musée de l’immigration photo Baptiste Le Guay

La littérature s’empare du terme dans la deuxième moitié du XIXème avec les plumes de Victor Hugo, d’Emile Zola et Louis-Ferdinand Céline. Entre le patrimoine naturel ou boisé qui attira les peintres impressionnistes et l’urbanisation rapide du tout-béton, les banlieues actuelles conservent les traces des pratiques passées, à mi-chemin entre l’oisiveté champêtre et l’urbanisme morose.

« Le français médiéval parle de la lieue du ban, sous la protection de la ville centre. Ce n’est pas bannir mais au contraire protéger. Cela parle d’influence économique, juridique et politique, les banlieues sont sous l’influence de la ville centre, et réciproquement. Les influences ne sont pas unidirectionnelles »

Susana Gallégo Cuesta.

« La zone » soit la place des laissés pour compte

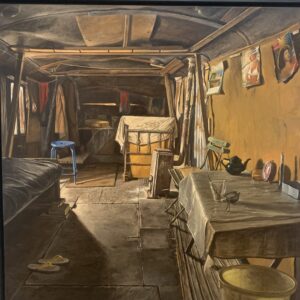

Jürg Kreienbühl, Intérieur algérien, 1976 (Banlieues chéries, Musée de l’immigration photo Baptiste Le Guay

Emile Zola parle dans La Banlieue de cet espace ceinturant Paris, cette zone « sinistre et boueuse » qui se situe « entre les rues qui finissent et l’herbe qui commence ». Comme un no man’s land, anciennement destiné à des fins militaires, l’endroit accueille les délogés de Paris sous le Second Empire et les paysans de l’exode rural.

« Ces banlieues populaires sont d’abord des territoires d’accueil de l’immigration rurale, une immigration française. Dans les années 1920, ces petites communes maraîchères vont accueillir les néo-urbains : des anciens paysans qui vont devenir des ouvriers »

Susana Gallégo Cuesta.

Des habitats de fortune se construisent et les habitants sont surnommés « zonards », de façon péjorative pour qualifier ces victimes de la précarité urbaine. Cette zone qui devait se transformer en ceinture verte va finalement devenir une nouvelle séparation entre Paris et ses banlieues : le boulevard périphérique.

L’avènement des banlieues populaires

Patrick Zachmann , La famille Ly, originaire du Vietnam, Sarcelles (Val d’Oise 95), 1989, (Banlieues chéries, Musée de l’immigration photo Baptiste Le Guay

La photographie permet de combler les lacunes et conserver les informations oubliées de la « grande histoire ». A travers des archives personnelles conservées dans des collections publiques, il est possible de retracer les vagues migratoires qui ont façonné la France au XXème siècle.

« Incarner. C’est maître mot dans notre travail de recherche. Le simple fait de raconter plusieurs histoires et de demander aux artistes de porter ces histoires amène de la pluralité et de la diversité. Nous avons tendance à parler de la banlieue comme un bâtit en oubliant qu’il y a des gens dedans avec des histoires, des amours, des peines et des décès »

Susana Gallego Cuesta.

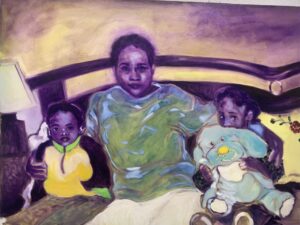

Yanma Fofana, Doudou bleu, 2023 (Banlieues chéries, Musée de l’immigration photo Baptiste Le Guay

A l’encontre des clichés

Cinéastes et artistes contemporains donnent corps et voix à ses expériences intimes. Ces récits peignent des trajectoires familiales et les manières d’habiter un territoire, autant dans l’espace public que dans la sphère privée.

Ces lieux en perpétuelle transformation que sont les zones urbaines en rénovation ou les « quartiers politiques de la ville », des vies se construisent et des mémoires se forment. L’art préserve ainsi cette mémoire et ces expériences intimes du territoire avant qu’elles ne s’effacent.

Rompre sur la banalité quotidienne

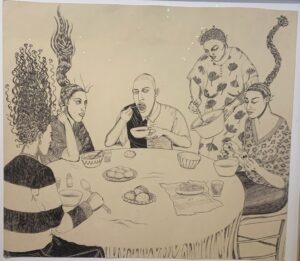

Neïla Czermal Ichti Chorba glacée, 2019 (Banlieues chéries, Musée de l’immigration photo Baptiste Le Guay

Inspirée par des photographies souvenirs et des gestes liées à la vie quotidienne, Yanma Fofana compose une peinture reflétant la banalité de tous les jours, où la grâce se trouve dans les détails anodins comme l’enlacement d’un doudou chéri.

L’artiste fait circuler dans sa pratique picturale des références intimes et familiales, reflétés dans des morceaux de vie comme cette mère et ses deux enfants à côté d’elle. C’est également le cas de Neïla Czermal Ichti dessinant les visages de ses proches en les mettant en scène dans des intérieurs familiers. A la manière d’un carnet intime, elle mêle la fiction et la vérité, sublimant le quotidien comme ce dessin où des membres de sa famille se réunissent pour partager un déjeuner.

Des banlieues engagées à sortir de la périphérie

Jacques-Emile Blanche, Scène de manifestation populaire, 1938 (Banlieues chéries, Musée de l’immigration photo Baptiste Le Guay

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France connaît une crise aiguë du logement avec la croissance économique des Trente Glorieuses et les mouvements de population convergeant vers les métropoles. La construction devient la priorité absolue de l’Etat en cette moitié du XXème siècle, construisant de nombreux logements en 25 ans à peine.

Ce développement éclair de l’urbain pose rapidement des problèmes d’exclusion et de ghettoïsation. Suite à la dégradation rapide des habitations construites à la hâte et au sentiment d’abandon ressenti par ses habitants, le quartier des Minguettes à Vénissieux s’embrase en 1981, symbole de ce qui sera qualifié de « malaise des banlieues ». Quelles sont les traces physiques, médiatiques, politiques et artistiques que ces luttes laissent sur ces territoires défavorisés ?

« Nous avons invité Vince, un artiste qui vit à Corbeilles pour nous raconter une histoire des luttes. Il y a de nombreuses affiches de manifestation, dont la bannière pour Adama (Adama Traoré, mort en garde à vue en 2016) sur le déni de justice et l’appel à la révolte. Ça nous a permis de l’inscrire sur un temps long, notamment en donnant la parole aux médias et aux journalistes des banlieues. »

Le Red star, un club de foot emblématique des banlieues

Mathieu Laly et Bruno Levy, Red Star (Banlieues chéries, Musée de l’immigration photo Baptiste Le Guay

Le club du 93 situé à Saint-Ouen, le Red Star, connu pour son ambiance vivante et fougueuse, convenait parfaitement à la sociabilité autour du foot et la fierté de son quartier. « Le Red Star incarne un foot à contre-courant, qui n’est pas celui des millions, mais un foot populaire comme ça été pour très longtemps ».

1001 Banlieues

Au-delà d’être pour certains un ascenseur social, le sport permet avant de tout de se rassembler, derrière le club de son quartier ou de sa ville, jusqu’à une nation toute entière.

Ces destins qui fait la force de cette exposition prouvent bel et bien qu’il existe « 1001 banlieues », et qu’il faut sortir du simple cliché discriminant trop souvent ses habitants.

Ces « Banlieues chéries » regorgent de talents et constituent en grande partie la force vive du « centre » de notre Nation française. Comme le rappelle le morceau « Grand Paris » : « La banlieue influence Paname, Paname influence le monde ».

Auteur de l'article

Pour aller plus loin sur les Banlieues

Jusqu’au 17 aout 2025, Musée de l’immigration, Palais de la Porte Dorée, 293 Av. Daumesnil, Paris 12.

ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h30, samedi et dimanche de 10h à 19h.

Catalogue: sous la direction de la commissaire Susana Gallego Cuesta, Palais de la Porte Dorée – Museo Editions, 224 p., 24,5 €. Au carrefour de l’art, de l’histoire et des dynamiques sociales, cette plongée intime dans ces territoires singuliers les aborde comme des lieux de création, de mémoire et de transmission. Les 200 documents d’archives, peintures, installations, vidéos, design, photographies, témoignages, retracent les grandes transformations qui les ont façonnées, depuis l’arrivée du train au 19e siècle jusqu’aux grands ensembles des années 1960-1980. De la ceinture rouge à la « crise des banlieues » en passant par la construction des grands ensembles, des berges de Seine d’Argenteuil, qui avaient conquis les peintres impressionnistes, au Palacio d’Abraxas de Noisy-le-Grand, qui a séduit les équipes du film Hunger Games, les banlieues n’ont pas fini de susciter la fascination de certains regards culturels et artistiques venus explorer les patrimoines naturels ou architecturaux. Loin des clichés.

Catalogue: sous la direction de la commissaire Susana Gallego Cuesta, Palais de la Porte Dorée – Museo Editions, 224 p., 24,5 €. Au carrefour de l’art, de l’histoire et des dynamiques sociales, cette plongée intime dans ces territoires singuliers les aborde comme des lieux de création, de mémoire et de transmission. Les 200 documents d’archives, peintures, installations, vidéos, design, photographies, témoignages, retracent les grandes transformations qui les ont façonnées, depuis l’arrivée du train au 19e siècle jusqu’aux grands ensembles des années 1960-1980. De la ceinture rouge à la « crise des banlieues » en passant par la construction des grands ensembles, des berges de Seine d’Argenteuil, qui avaient conquis les peintres impressionnistes, au Palacio d’Abraxas de Noisy-le-Grand, qui a séduit les équipes du film Hunger Games, les banlieues n’ont pas fini de susciter la fascination de certains regards culturels et artistiques venus explorer les patrimoines naturels ou architecturaux. Loin des clichés.

« (…) nous souhaitons privilégier le temps long et l’intime, à travers des visages, des parcours singuliers, ainsi qu’assumer un angle artistique très poussé pour aborder des questions politiques extrêmement sensibles »

Constance Rivière, Directrice générale du Palais de la Porte Dorée

Legende

Photo : Laurent Kronental, Les Tours Aillaud, quartier Pablo Picasso, Nanterre, série « Les Yeux des Tours », 2015 © Laurent Kronental photographe

L’exposition

Portes d’entrée sur les grandes villes, les banlieues sont perçues à travers des prismes souvent réducteurs. Le terme lui-même recouvre une grande diversité de réalités souvent réduites à l’opposition entre des cités résidentielles dites paisibles et des grands ensembles longtemps décriés. Les banlieues sont pourtant le reflet d’une richesse sociale et culturelle, constitutive de l’histoire de France.

Rassemblant plus de 200 documents d’archives, peintures, installations, vidéos, photographies, témoignages, l’exposition explore ces banlieues chéries comme des lieux de mémoire et de transmission. De la ceinture rouge à la « crise des banlieues » en passant par la construction des grands ensembles, l’exposition donne à voir une multiplicité de points de vue de la fin du 19e siècle à aujourd’hui.

Cette exposition et la programmation qui l’accompagne s’inscrivent dans l’engagement du Palais de la Porte Dorée à lutter contre les idées reçues à travers une compréhension juste de l’histoire et des enjeux sociaux et politiques contemporains.

Commissariat

Commissariat de l’exposition

- Susana Gállego Cuesta, conservatrice du patrimoine, directrice du Musée des Beaux-Arts de Nancy

- Aleteïa, aka Émilie Garnaud, artiste

- Horya Makhlouf, critique d’art, coordinatrice artistique et commissaire des projets spéciaux au Palais de Tokyo

- Assistées de Chloé Dupont, chargée d’exposition au Musée national de l’histoire de l’immigration

Conseil scientifique

- Emmanuel Bellanger, historien, directeur de recherche du CNRS et directeur du Centre d’histoire sociale des mondes contemporains.

- Cloé Korman, écrivaine.

- Chayma Drira, chercheuse-doctorante à New York University et journaliste.

Catalogue de l’exposition

Ce catalogue reprend le parcours original de l’exposition en y apportant des éclairages sensibles et scientifiques pour en comprendre les enjeux. Avec plus de 150 reproductions et une grande variété de médium – peintures, sculptures, photographies, installations, vidéos, design, documents et archives – il nous offre de regarder les banlieues autrement.

Banlieues chéries, Palais de la Porte Dorée/Museo Editions, 224 pages. ISBN : 9 78 2373751482. 24,5 €.

A lire : Banlieues pop’, Mondes & Migrations n°1349, avril-juin 2025, 224 pages. 15 €

La revue revisite l’histoire des banlieues populaires au prisme des flux migratoires qui ont façonné ces espaces, avec leur peuplement, l’évolution des paysages urbains, les lieux de transmission des mémoires, de créativité et d’invention d’un cosmopolitisme populaire qui s’émancipe des visions dominantes.

Partager