Vins & spirits

L’avenir de la Bourgogne et du Beaujolais (I) : Philippe Pacalet

Auteur : Isabelle Bachelard

Article publié le 6 juillet 2018 à 15 h 10 min – Mis à jour le 18 juillet 2018 à 23 h 23 min

Philippe Pacalet est une de ces figures qui marquent régulièrement la Bourgogne. Après des années à la pointe des technique bio-dynamiques et « naturelles », il revient à des méthodes plus traditionnelles et se pose des questions sur l’avenir des grands vins et de la viticulture.

Si l’on croise un jour Philippe Pacalet, on ne risque pas de l’oublier. Qu’il se cache dans sa cave de Beaune ou vole au bout du monde pour faire goûter ses vins, cet homme retient l’attention par ce subtil mélange entre données scientifiques, mémoire collective « à la bourguignonne » et savoir acquis par l’observation et l’expérience de première main. Sous son épaisse chevelure frisée, la tête de Philippe Pacalet, cinquantenaire souriant, est en constante activité, à la recherche du meilleur pour le vin.

Philippe Pacalet, dans ses vignes, à l’orée de l’été 2018. L’état sanitaire des baies est exceptionnel. Photo © Pierre d’Ornano.

Le neveu de Marcel Lapierre a sûrement quelque chose à dire

L’histoire a commencé avant même sa naissance, puisqu’il avait un ancêtre vigneron dès 1780. Mais elle se précise dans les dernières années du 20è siècle puisque Philippe Pacalet n’est autre que le neveu de Marcel Lapierre, l’homme de Morgon (Beaujolais) qui après son maître Jules Chauvet, a révolutionné le vin par une approche naturelle, limitant au strict minimum l’intervention de l’homme sur la matière première, le raisin, afin d’en préserver le fruit et l’originalité propre à son terroir.

Ayant grandi avec ses grands-parents dans le Beaujolais, l’oenologue de formation a travaillé dix ans au domaine Prieuré Roch (Vosne-Romanée) qu’il a mené en bio-dynamie avant de créer sa propre maison. A moins d’avoir hérité des vignes de sa famille, la seule technique possible en raison du prix de la terre est de louer plus qu’on n’achète et de choisir habilement les parcelles. Cela lui permet de travailler une vingtaine d’hectares sur autant d’appellations de Côte d’Or et du Beaujolais (Moulin à Vent). Certes ses vins sont chers et difficiles à trouver en France, même s’il s’emploie avec son épouse Mônica, venue du Brésil et en charge du commerce, à réserver aux Français plus de 20% des récoltes.

Des vins dans l’expression de l’élégance bourguignonne

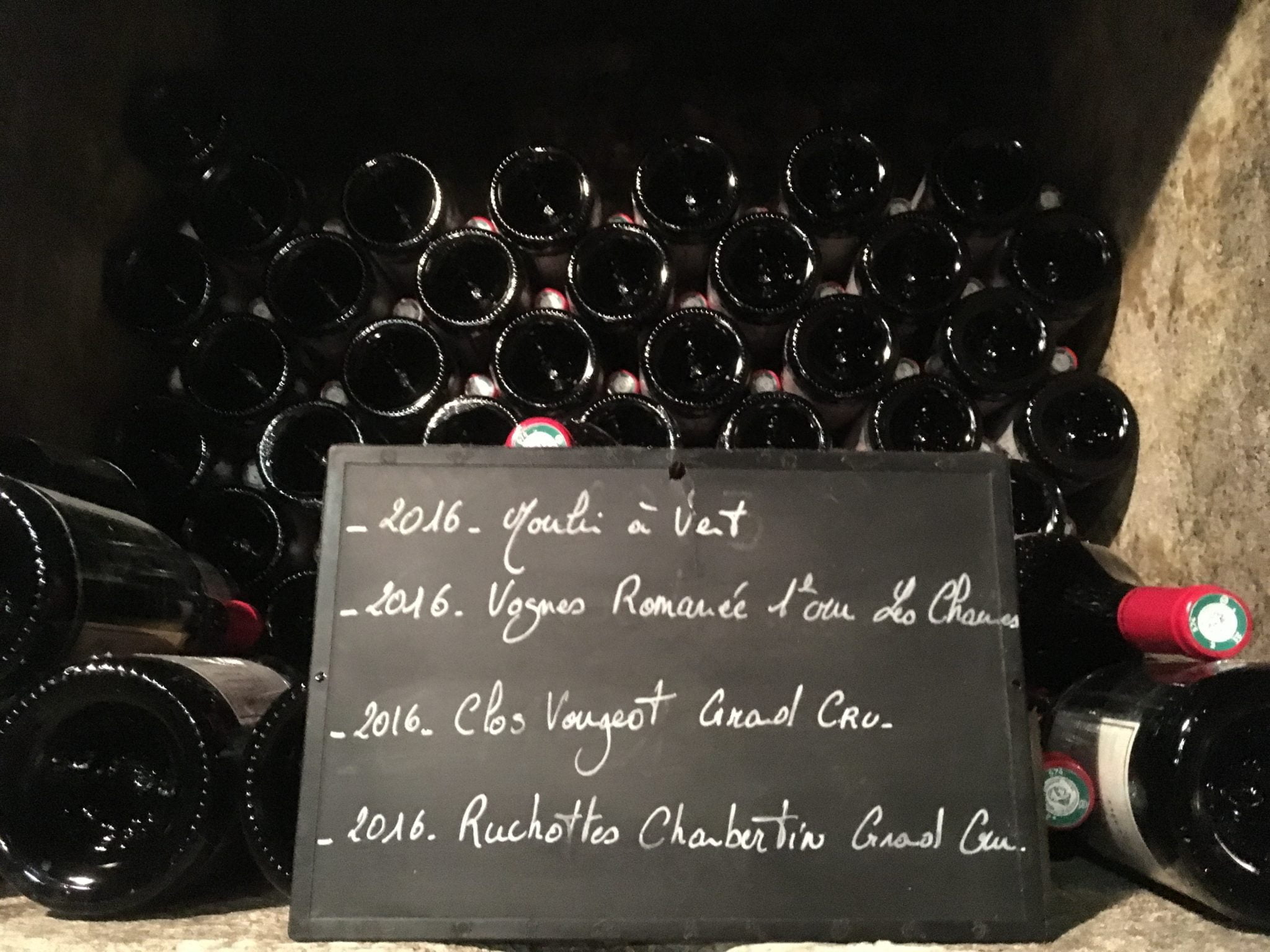

Dans le caveau de la Maison Philippe Pacalet. Photo © Isabelle Bachelard

Mais quel bonheur de découvrir la pureté et la profondeur de saveur – notes de framboise et de café – de son Moulin à Vent de 2017, juste tiré du fût, « la Romanée-Conti du Beaujolais ». Ce terroir de granit rose et sable, veiné de manganèse a longtemps valu aux vins de Moulin d’être vendus au moins aussi chers que les grands crus de Côte d’Or. On est aussi impressionné par le Ladoix (une des communes des grands crus Corton) qui explose de fruit, tout en finesse, avec une bouche magnifique de précision et d’équilibre.

Soucieux que les consommateurs apprécient ses vins en les débouchant à maturité, Philippe Pacalet s’arrange pour garder quelques bouteilles afin de proposer à la vente des millésimes qui commencent à se boire tel le Nuits-Saint-Georges blanc de 2011, une rareté dans ce village de rouges qui impressionne par sa droiture, son intensité et ses nuances noisette. On apprécie déjà le Chambolle-Musigny 2015, un rouge aux parfums subtils, à la bouche à la fois pleine et délicate, à la texture soyeuse et à la longueur irrésistible.

Chambolle-Musigny 2015 : nez subtil, bouche pleine et délicate, texture soyeuse et longueur irrésistible. Photo © Pierre d’Ornano

Une solution à la dégénérescence ?

Aujourd’hui Philippe Pacalet a laissé de côté les diktats du bio, du nature et de la bio-dynamie. « Je préfère les moines à Rudolf Steiner » (1861-1925, créateur de la bio-dynamie) déclare-t-il en référence à la façon dont travaillaient les moines qui ont fait la grandeur de la Bourgogne alors que les techniques bio-dynamiques montrent leurs limites. Bien sûr on a eu raison de s’affranchir de la chimie, d’utiliser les systèmes vivants plutôt que de tout tuer et d’ajouter des levures ensuite. Mais cela ne suffit pas. Il constate un rien désabusé que « si on relevé le niveau de la base, le haut n’est peut-être pas meilleur ». Il faudrait que les chercheurs s’activent pour trouver des solutions, poursuit-il : « Le chardonnay est fatigué, c’est une espèce en fin de course. Le système actuel de greffage sur porte-greffe qui s’est avéré la seule solution à l’attaque du phylloxéra au 19è siècle est une rustine, qui montre ses limites. La réponse n’est pas la bio-dynamie, c’est la génétique ».

Philippe Pacalet entouré de son équipe, dont sa fille Ania. Photo © Pierre d’Ornano

Où trouver – cavistes et restaurants – les vins de la Maison Pacalet, à Beaune et ailleurs…

Le site –> Philippe Pacalet – vins de terroir

12, rue de Chaumergy

21200 Beaune

Tél. : 03 80 25 91 99

Visite au caveau sur RV

Cavistes :

Le site –> Philippe Pacalet – vins de terroir

12, rue de Chaumergy

21200 Beaune

Tél. : 03 80 25 91 99

Visite au caveau sur RV

Cavistes :

–Caves Augé

116, bd Haussmann

75008 Paris

Tél.: 01 45 22 16 97

-Caves du Panthéon

174, rue Saint Jacques

75005 Paris

Tél. : 01 46 33 90 35

–Lavinia

3, bd de la Madeleine

75001 Paris

Tél. : 01 42 97 20 20

Restaurants parisiens :

– L’Arpège 84, rue de Varenne, 75007 Paris

– Le Basilic 2, rue Casimir Périer, 75007 Paris, Pommard 2014 148 €, Charmes Chambertin 2013 380 €

– Bistrot Paul Bert 22, rue Paul Bert, 75011 Paris

– Le Carré des Feuillants 14, Rue de Castiglione, 75001 Paris

– Jaïs 3, Rue Surcouf, 75007 Paris, tél. : 01 45 51 98 16

–Le Septime 80, Rue de Charonne, 75011 Paris

–Philou 12 Avenue Richerand, 75010 Paris

A Beaune :

– Le Tast Vin – Hôtel Restaurant : 35, Avenue du 8 Septembre 1944, 21200 Beaune, tél. : 03 80 24 10 34

–Caves Madeleine 8, Rue du Faubourg Madeleine, 21200 Beaune

–Le Comptoir des Tontons 22, rue du faubourg Madeleine, 21200 Beaune, tél. : 03 80 24 19 64

Ailleurs :

–La table du Square, Restaurant du domaine Saint Pierre, (Domaine Saint Pierre – 49290 Chaudefonds-sur-Layon)

Partager