Photographie : Wonderland, d'Annie Leibovitz, éditions Phaidon

« Pour moi, la photographie passe toujours avant. Et elle est si vaste qu’elle englobe le journalisme, le portrait, le reportage, les photos de famille, la mode… » déclare Annie Leibovitz dans la préface de Wonderland (Phaidon). Sa dernière somme avec 350 photographies inédites confirme que « la Leibovitz » reste la photographe la plus influente de notre époque.

Leibovitz Annie, LA photographe

Annie Lebovitch, Demi Moore, 1991, dont la photo sans la robe verte fera la couverture de Vanity Fair Photo © Annie Leibovitz

On doit dire « la Leibovitz », comme on dit la Callas. Tant cette Américaine domine son sujet, au point d’être devenue la plus grande photographe du monde. Assurément, la portraitiste la plus radicale, dont le style théâtral relève plus de la mise en scène que de la simple photographie.

Chroniqueuse par l’image de son siècle et de ses icônes, qu’elle sait faire descendre de leur socle, en les expulsant de leur cadre. Il en naît une tension, et une pulsion visuelle au cours de la séance de pose, dont les vibrations continuent d’irradier le tirage, et le voyeur.

Take or shoot

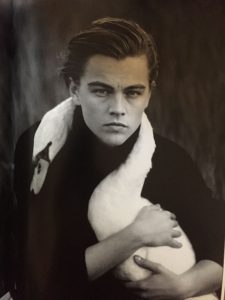

Annie Leibovitz Leonardo di Caprio, 1997, comme un point d’interrogation, qui suis-je Photo © Annie Leibovitz

Cette femme-là sait en effet que la photo est un ménage à trois, entre celui qui se montre, celle qui prend ou tire (« take or shoot »), et ceux qui regardent. Elle a non seulement l’œil, mais aussi un sens aigu de l’actu, développé au cours de ses premières années à Rolling Stone dès 1970. Dont la plus célèbre de ses 142 couvertures reste celle de John Lennon nu dans les bras de Yoko Ono, prise le 8 décembre 1980 (jour de l’Immaculée conception), quelques heures avant d’être assassiné. Comme un écho à Cartier-Bresson, l’un de ses mentors (avec Susan Sontag, la femme de sa vie et Richard Avedon), photographiant Gandhi juste avant sa mort en 1948.

Entrer dans « une zone d’intimité »

Sebastiao Salgado accueille Annie Leibovitz à l’Académie des Beaux-Arts, 2021 Photo Thierry Dussard

Passée du noir et blanc à la couleur, sans perdre la dimension onirique du premier, Leibovitz a trouvé dans le Kodakchrome une profondeur aux tons saturés, avant de passer plus tard au numérique. Au début des années 80, elle entre à Vanity Fair, puis à Vogue à la fin de cette décennie, ouvrant une galerie de portraits d’une intensité sans précédent. « Il s’agit d’entrer dans une zone d’intimité, où je pénètre en général entourée d’assistants pour porter le matériel, et faire diversion, afin de saisir cet instant où le sujet se livre et le masque tombe », confiait-elle en octobre, à la remise du Prix de photographie de l’Académie des beaux-arts – William Klein.

Convertir des égos en photos

Distinguée en 2009 par l’International Center of Photography’s Lifetime Achievement Award, celle qui convertit des égos en photos cherche toujours à mettre du journalisme dans ses images, c’est à dire à donner des infos. A dévoiler la couche d’or et de stuc qui recouvre les célébrités, quitte à plonger l’actrice noire Whoopi Golderg dans un bain de lait, ou à faire poser la reine d’Angleterre plus de 35 minutes. « C’était comme photographier sa grand-mère, et l’empêcher de regarder son émission de télé préférée », avait-elle ensuite déclaré à Paris Match.

Distinguée en 2009 par l’International Center of Photography’s Lifetime Achievement Award, celle qui convertit des égos en photos cherche toujours à mettre du journalisme dans ses images, c’est à dire à donner des infos. A dévoiler la couche d’or et de stuc qui recouvre les célébrités, quitte à plonger l’actrice noire Whoopi Golderg dans un bain de lait, ou à faire poser la reine d’Angleterre plus de 35 minutes. « C’était comme photographier sa grand-mère, et l’empêcher de regarder son émission de télé préférée », avait-elle ensuite déclaré à Paris Match.

La papesse et la diablesse

Infatigable à 72 ans, haute silhouette en pantalon et chemise noire, il fallait la voir début décembre présenter son dernier livre Wonderland, publié par Phaidon (éditeur des deux tomes magistraux sur Le Livre de photographies signés Martin Parr). Les 350 photos de Wonderland retracent ses cinquante ans de son travail dans le monde de la mode, où mannequins et couturiers voisinent avec athlètes, stars et têtes couronnées, après son Annie Leibovitz au travail, passionnant making of (Phaidon, 265 p. 45 €)

Infatigable à 72 ans, haute silhouette en pantalon et chemise noire, il fallait la voir début décembre présenter son dernier livre Wonderland, publié par Phaidon (éditeur des deux tomes magistraux sur Le Livre de photographies signés Martin Parr). Les 350 photos de Wonderland retracent ses cinquante ans de son travail dans le monde de la mode, où mannequins et couturiers voisinent avec athlètes, stars et têtes couronnées, après son Annie Leibovitz au travail, passionnant making of (Phaidon, 265 p. 45 €)

Une somme, préfacée par Anna Wintour en personne, rédactrice en chef de Vogue et diablesse de ce bûcher des vanités.

#ThierryDussard