Littérature : Philip Roth, Romans et récits, 1979-1991 (La Pléiade)

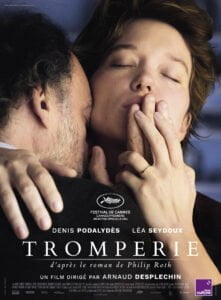

Deux événements culturels d’actualité nous invitent à reconsidérer l’œuvre de Philip Roth : l’audacieux et remarquable film qu’Arnaud Desplechin a tiré de son roman Tromperie, et l’édition en Pléiade de ses romans de la période 1979-1991. Comme le jury Nobel qui passa à coté, Jean-Philippe Domecq se permet de discuter cet écrivain (1933-2018) toujours intelligent, mais va-t-il souvent au-delà ? Chaud malin, malin à demi.

Avoir le Nobel ou pas…

Partons de cette question indigne d’Hamlet mais qui apparemment frustra Philip Roth : avoir le Nobel de littérature dans la lignée de ses glorieux prédécesseurs américains que furent William Faulkner en 1949 et Ernest Hemingway en 1954. Pourquoi mourut-il, en 2018, sans ce hochet qu’il guignait ? Pour une bonne et pour une mauvaise raison. Commençons par celle-ci.

Trop hard et libertaire

Lire les romans de Philip Roth, c’est avoir la promesse que, sans crier gare, ses récits nous serviront une scène ou un impromptu que l’on me pardonnera de qualifier de « culier » mais il faut bien inventer ce qualificatif, drolatique et tonique au demeurant, pour être fidèle à l’esprit et au style dans lequel il relate la sexualité, avec toute l’explosive liberté que donna au monde la génération de fin des années 50 et 60 jusqu’aux seventies. Cette explosion est d’ailleurs bien condensée dans le titre générique de la série de romans réunis dans ce volume de la Pléiade (1979-1991) : Zuckerman enchaîné puis Zuckerman déchaîné.

Lire les romans de Philip Roth, c’est avoir la promesse que, sans crier gare, ses récits nous serviront une scène ou un impromptu que l’on me pardonnera de qualifier de « culier » mais il faut bien inventer ce qualificatif, drolatique et tonique au demeurant, pour être fidèle à l’esprit et au style dans lequel il relate la sexualité, avec toute l’explosive liberté que donna au monde la génération de fin des années 50 et 60 jusqu’aux seventies. Cette explosion est d’ailleurs bien condensée dans le titre générique de la série de romans réunis dans ce volume de la Pléiade (1979-1991) : Zuckerman enchaîné puis Zuckerman déchaîné.

« Enchaîné » puis « déchaîné » bel et bien, après avoir hérité de l’auto-interrogation et du génie de la culpabilité juive qui, même pour ses parents immigrés d’Europe où eut lieu le génocide qu’on ne sait que trop, poussaient et poussent les Juifs à se justifier et, tant qu’on y est, à s’excuser d’exister. Nathan Zuckerman est le double de papier de Roth écrivain qui met en jeu romanesque ses affres et autoréflexions d’écrivain juif et intellectuel, faisant de la création littéraire un aliment constant. Trop constant, peut-on dire, car force est de constater, dans l’Histoire ou de près, que les littérateurs ne sont pas particulièrement intéressants.

Mais bon, partant de là, Roth a le mérite de faire le tour de lui-même sans concession et le tour du monde avec une intelligence constamment en marche, comme dans les comédies de Woody Allen nées dans la même foulée et où l’on pourrait entendre cette remarque du héros de Roth : « Zuckerman avait une foi profonde dans son inconscient – jamais il ne serait parvenu aussi loin sans lui. »

Foin d’académisme

Le jury Nobel eut la raideur inhérente à toute académie qui dévalorise d’autant la récompense, il passa donc à côté de cette fonction inhérente, entre autres, à la littérature : exprimer ce qui ne se disait pas encore et, cette fois, ce qui se conquerrait grâce aux années libertaires. Eh bien oui, en ces années-là et depuis heureusement on put enfin décrire des conversations du genre « Jaga (l’amante polonaise dans le roman La Leçon d’anatomie (1983)) ivre, la joue écrasée contre le tapis de jeu, le derrière dressé pour lui faire face et criant »… on ne vous dit pas.

L’écrivain comme vampire

Mais, quand même, citons l’intelligente amante (les interlocutrices chez Roth sont toujours de haute volée d’esprit) quand elle donne cet avertissement en le chevauchant : « Je vous laisserai me faire tout ce que vous voulez, mais je ne tomberai pas amoureuse. – Parfait. – Très bien. Seulement parfait ? ». C’est qu’elle a vite compris que si en pleins ébats il l’interrogeait tant sur sa vie (tout comme le héros de Tromperie avec son amante londonienne – superbe duo d’acteurs entre Léa Seydoux et Bruno Podalydès dans la version filmée de Tromperie (1990) par Arnaud Desplechin), c’est pour en tirer son prochain roman. Et lui-même a beau en être accablé, il ne s’en sort pas : « la transformer en matière littéraire (…) ; il y a quelque chose de démoniaque dans tout cela, dont le comité du Nobel ne parle pas trop. »

Mais, quand même, citons l’intelligente amante (les interlocutrices chez Roth sont toujours de haute volée d’esprit) quand elle donne cet avertissement en le chevauchant : « Je vous laisserai me faire tout ce que vous voulez, mais je ne tomberai pas amoureuse. – Parfait. – Très bien. Seulement parfait ? ». C’est qu’elle a vite compris que si en pleins ébats il l’interrogeait tant sur sa vie (tout comme le héros de Tromperie avec son amante londonienne – superbe duo d’acteurs entre Léa Seydoux et Bruno Podalydès dans la version filmée de Tromperie (1990) par Arnaud Desplechin), c’est pour en tirer son prochain roman. Et lui-même a beau en être accablé, il ne s’en sort pas : « la transformer en matière littéraire (…) ; il y a quelque chose de démoniaque dans tout cela, dont le comité du Nobel ne parle pas trop. »

C’est une catégorie d’écrivains qui ne s’est que trop affirmée, en France notamment, via l’autofiction et autres avatars d’exofiction : en panne visible d’imaginaire, elle pompe directement ses proches et ce n’est certainement pas la voie pour universaliser sa et la vie.

L’intelligence du monde

Reste que la très mauvaise raison pour laquelle l’académique jury du Nobel écarta obstinément Roth, est qu’avec cet auteur on lit une œuvre qui témoigne d’une grande intelligence historique. Ses romans font le tour du monde, de New York à Tel-Aviv en passant par Londres ou Prague, en mettant en forme romanesque cette nouvelle donne de notre conscience d’individu : nous sommes très et surinformés, si bien que nous sommes peu ou prou citoyens du monde ; par là, notre monologue intime est en partie politique et international. Il fallait capter cette réalité et cela compte parmi les progressives du réalisme littéraire.

En ce sens, La Contrevie (1986) de Philip Roth est un très grand chef d’œuvre.