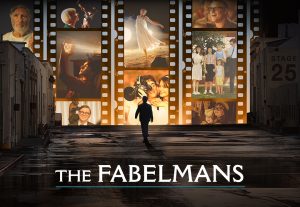

The Fabelmans : La naissance d’une vocation, par Philippe Le Guay, réalisateur

Le coming out de Spielberg

Dans son dernier film The Fabelmans, Steven Spielberg nous propose un véritable coming out… On découvre que le jeune Steven était attiré par… les trains, et surtout les trains qui déraillent. La scène d’ouverture montre les parents Fabelmans emmener leur fils Sammy au cinéma pour la première fois. Il aurait pu tomber sur un mélodrame languissant ou sur une comédie musicale avec des filles en maillot, coup de chance, il tombe sur Le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. de Mille. La scène qui va à la fois le terrifier et l’exalter (peut-on séparer les deux ?) est celle du déraillement du train…

Dans son dernier film The Fabelmans, Steven Spielberg nous propose un véritable coming out… On découvre que le jeune Steven était attiré par… les trains, et surtout les trains qui déraillent. La scène d’ouverture montre les parents Fabelmans emmener leur fils Sammy au cinéma pour la première fois. Il aurait pu tomber sur un mélodrame languissant ou sur une comédie musicale avec des filles en maillot, coup de chance, il tombe sur Le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. de Mille. La scène qui va à la fois le terrifier et l’exalter (peut-on séparer les deux ?) est celle du déraillement du train…

Plus tard dans le film, Sammy réussit à reconstituer un train en modèle réduit, et il s’amuse à le faire dérailler à son tour. Mais le véritable frisson, c’est de pouvoir filmer les wagons qui se renversent, qui se catapultent, qui s’enchevêtrent… Quel bonheur ! Tout le long du film, l’adolescent Sammy mobilise ses sœurs et ses camarades de classe pour « jouer » dans ses courts métrages, tournés à la maison avec une fièvre brûlante…

Le film est bouleversant car il fait appel en chacun de nous à ce moment

où nous identifions l’objet de notre passion.

N’est-ce pas le propre de tous les humains d’avoir connu pendant quelques instants une révélation,

que ce soit dans le sport, la musique, le dessin, l’écriture… et pourquoi pas le cinéma ?

Qu’il me soit permis d’évoquer les premiers pas de ma propre passion du cinéma.

Il y eut le choc originel du Lawrence d’Arabie de David Lean, découvert avec mes parents au Gaumont Ambassade, sur les Champs-Elysées (salle aujourd’hui détruite). J’avais sept ans, cela durait trois heures et demie et je ne me suis pas ennuyé une seconde. Le film fit sur moi une telle impression que je n’arrivais plus à quitter le personnage. Pour Noël, mes parents m’offrirent la tunique blanche et le poignard recourbé (en plastique) dans lequel Lawrence se regarde, avant d’accomplir sa métamorphose et devenir l’allié des Arabes.

Il y eut le choc originel du Lawrence d’Arabie de David Lean, découvert avec mes parents au Gaumont Ambassade, sur les Champs-Elysées (salle aujourd’hui détruite). J’avais sept ans, cela durait trois heures et demie et je ne me suis pas ennuyé une seconde. Le film fit sur moi une telle impression que je n’arrivais plus à quitter le personnage. Pour Noël, mes parents m’offrirent la tunique blanche et le poignard recourbé (en plastique) dans lequel Lawrence se regarde, avant d’accomplir sa métamorphose et devenir l’allié des Arabes.

Une scène marqua mon esprit à tout jamais,

celle de la tempête dans le désert où le jeune guide de Lawrence est aspiré dans les sables mouvants.

Je revois sa lutte désespérée, ses mouvements de panique qui précipitent sa mort,

et cette ultime image d’une main suppliante, engloutie dans les sables…

Pouvait-on mourir de manière si atroce ? Je me renseignais aussitôt sur les plages en France où ce péril avait été observé. On racontait qu’au Mont Saint Michel la mer traitresse surprenait les promeneurs « à la vitesse d’un cheval au galop ». Alors la terre devenait meuble et instable, et l’on s’y enfonçait irrémédiablement, jusqu’à être totalement enseveli. Pour rien au monde je n’aurais visité le célèbre ilot, et je restais sur la terre ferme, chaque fois que des adultes obstinés décidaient de m’y conduire.

Plus tard, la découverte des films Super 8 me projeta dans une autre dimension.

Il y eut d’abord les séances du samedi avec projections de films de Charlot et de Laurel et Hardy sur l’écran perlé qu’on tendait sur son trépied en acier. De là à fabriquer ses propres images, il n’y avait qu’un pas. Mon père eut la générosité d’acheter une caméra Super 8 dotée d’un Zoom très puissant, je filmais un peu tout et n’importe quoi, des travellings en voiture, d’interminables soleils couchants…

Au cours d’un voyage au Maroc, j’étais chargé de raconter notre odyssée. Hélas, j’avais décidé de faire un récit filmé pour dénoncer l’hégémonie de Kodak dans les villages marocains. Pour rien au monde je n’aurais voulu photographier mes parents ou mes frère et sœur. J’enrage aujourd’hui de ce dogmatisme imbécile qui nous a privés de la seule chose qui compte : les visages des gens qu’on aime.

Toujours est-il qu’à l’âge de 17 ans, j’entrepris de tourner mon premier long métrage.

C’était pendant les grandes vacances de l’été 1974, je venais d’avoir mon Baccalauréat et j’étais invité chez ma tante Agnès en Bretagne à St Cast le Guildo.

Philippe Le Guay avec Fabrice Lucchini sur le plateau d’Alceste à bicyclette Photo DR

Le film s’appelait Vacances propres, j’avais écrit le scénario sur des feuilles quadrillées sur lesquelles, un mois plus tôt, je rédigeais mes dissertations de philosophie. Ce film fantastique mettait en scène des morts-vivants : un jeune garçon était responsable de la mort d’une jeune fille qui se noyait, et celle-ci revenait d’entre les morts pour le hanter… A la fin, au cours d’une surprise partie, il décidait de supprimer tous ses amis à coups de carabine.

Inspiré par Sam Peckinpah, je multipliais les ralentis et vidait sur mes acteurs de nombreuses boites de sauce tomate. Ceux-là n’étaient autres que mes camarades de vacances, dont certains sont toujours mes amis. Chaque année, je songe à organiser une projection de ce film, cinquante ans après le tournage. Et puis je renonce, m’épargnant le triste spectacle de nous revoir en jeunes adolescents maigrelets et hagards…

Je passais les semaines qui suivirent le tournage enfermé tout l’été dans une chambre de la maison de mes grands-parents en Normandie. Volets hermétiquement fermés, je « montais » les rushes de mon film – qui durait une heure tout de même. J’avais acheté une petite visionneuse et surtout une colleuse qui permettait de rogner un bout de film et de le coller avec un autre. J’accrochais des morceaux de pellicule avec des pinces à linge, au bout de ficelles tendues entre les murs. Ma mère s’indignait que je ne profite pas du soleil normand, j’étais un vampire enfermé dans le noir, qui ne sortait que la nuit, et encore…

Des années plus tard, je songe en souriant à ces moments de grâce.

Philippe Le Guay sur le plateau d’Alceste à bicyclette Photo DR

Certes je suis devenu un « professionnel », je fais des films pour de bon, qui sortent en salle et sont vus par des « vrais » spectateurs…

Mais au fond ai-je vraiment changé ?

C’est bien cette expérience que raconte Spielberg dans son merveilleux Fabelmans.