Culture

Le carnet de lecture de Stéphanie Solinas, autrice, plasticienne et chercheuse

Auteur : Anne-Sophie Barreau

Article publié le 9 mars 2023

Les projets s’enchaînent pour Stéphanie Solinas depuis la publication de L’Être plus, itinéraire pour Devenir soi-même (Seuil), road trip dans l’ouest américain sur les traces de l’ « humain augmenté » que Anne-Sophie Barreau a chroniqué. Passionnants, et même insolites, l’ancienne pensionnaire de la Villa Médicis est lauréate de la résidence de création « en impesanteur » 2023 lancée par l’Observatoire de l’espace du CNES et elle a crée le Bureau des miracles… Tous scrutent les questions que la plasticienne ne cesse d’explorer dans son œuvre plurisdisplinaire depuis vingt ans : Qui sommes-nous ? De quoi sommes-nous faits ? Qu’est-ce qui nous constitue ? Ses œuvres sont à découvrir aux expositions collectives « Corps à corps, Histoire(s) de la photographie » au Centre Pompidou jusqu’au 25 mars et « Prendre le Soleil » au Hangar Y à Meudon jusqu’au 21 avril 24. Elle se confie à Singular’s.

Quelle est la place du road trip « L’Être plus, itinéraire pour Devenir soi-même » au sein de votre travail plastique ?

Ce livre s’inscrit dans un ensemble de recherches – entretiens, rencontres, lieux – que j’ai menées sur la côte ouest des Etats-Unis.

Ce livre s’inscrit dans un ensemble de recherches – entretiens, rencontres, lieux – que j’ai menées sur la côte ouest des Etats-Unis.

Il compile tout ce que j’ai collecté, et qui, progressivement, m’a éclairée sur les idées d’aujourd’hui qui, entre science et croyance, inventent l’humain de demain.

Ces investigations donnent également lieu à douze installations vidéo, les « Twelve West Coasts Stations », un travail en cours. J’ai notamment montré l’une d’elles à la Villa Ephrussi de Rothschild en novembre dernier à l’invitation du festival OVNi, au Jeu de Paume en 2022, ou actuellement dans l’exposition « Prendre le Soleil« au Hangar Y à Meudon jusqu’au 21 avril. C’est une installation qui croise deux moments de mes recherches américaines mentionnées dans le livre, d’une part la rencontre avec Linda Chamberlain et Max More, respectivement la fondatrice et le PDG d’Alcor, un institut de cryogénisation dans la banlieue de Phoenix en Arizona, d’autre part, le moment où je me suis retrouvée à voler dans un petit avion piloté par un ingénieur de la Silicon Valley au-dessus de San Francisco avec, à l’ouest, le soleil couchant, et à l’est, la pleine lune montante. J’avais envie de photographier les deux en même temps, mais quand je photographiais l’ouest, je manquais l’est, et vice versa.

Stephanie Solinas, Le Soleil, ni la mort, 2021 Photo Francois Lauginie

De retour en France quelques mois plus tard, je me suis rendue compte que ces deux expériences s’éclairaient l’une l’autre, et j’ai réalisé cette installation vidéo dont le titre Le soleil ni la mort, emprunté à La Rochefoucauld (« Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement »), en donne explicitement la clé.

Il s’agit d’une installation immersive qui reproduit les conditions photographiques dans lesquelles j’étais dans cet avion, avec, donc, d’un côté la lune, de l’autre, le soleil. La bande son, quant à elle, reprend les voix de Linda Chamberlain et Max More, et la mienne qui fait le récit de ces deux moments.

Stéphanie Solinas, autrice, plasticienne et chercheuse Photo Bertrand Trichet

En somme, vous conviez le visiteur à un voyage immobile

Oui, de la même manière que les clients d’Alcor, dont les corps sont conservés dans des thermos après leur mort dans l’attente d’une invention par la science de demain d’une technique de résurrection, font, eux aussi, un voyage immobile : ils sont dans ce thermos en transit vers un autre temps, celui du futur. Dans la bande son, Max More dit qu’ils ne sont ni vivants, ni morts. Ils sont plongés dans un état de suspension, celui précisément dans lequel se trouve aussi l’avion. Quand on regarde les photos que j’ai prises, on perçoit très peu de variations de l’une à la suivante ; pourtant, au début de la séquence, il fait jour, et à la fin, il fait nuit. Un constat qu’illustre le propos de Linda Chamberlain lorsque je lui demande si les patients ressuscités seront 100% identiques à ce qu’ils étaient. Elle répond que non en arguant du fait que nous sommes différents de la personne que nous étions il y a vingt ans, et même, que nous ne sommes pas la même personne d’un jour à l’autre. Seulement dans un cas, c’est très visible, de l’autre, non. Ces photographies qui varient de manière imperceptible parlent aussi de cela, du temps qui passe mais qu’il est difficile de saisir avec nos sens.

Pour rester sur le sol américain, vous allez prochainement présenter l’une de vos œuvres – « Sans titre, M. Bertillon » – lors d’une exposition collective au Getty Museum, une pièce emblématique de la part invisible de nos identités que vous ne cessez d’explorer

Stephanie Solinas, Sans titre M. Bertillon, Photo Stephanie Solinas

Quand je regarde le travail que je mène depuis vingt ans, les mêmes questions reviennent : Qui sommes-nous ? De quoi sommes-nous faits ? Qu’est-ce qui nous constitue ?

Avec toujours, en toile de fond, cette tension entre le visible et l’invisible, la science et la croyance, l’individuel et le collectif. S’agissant spécifiquement de la question de l’identité, dont la définition est sensiblement différente selon le champ – artistique, psychanalytique, juridique…- dans lequel on s’exprime, la figure d’Alphonse Bertillon est vite devenue incontournable.

À la fin du 19ème siècle à Paris, dans le cadre de la Préfecture de police, Alphonse Bertillon a en effet dogmatisé une définition de l’identité d’abord sur le corps des criminels mais qui progressivement s’est appliquée à tous les individus pour pouvoir exister dans la société.

Un système qui a été repris dans le monde entier. Pour être valide, signalétique, la représentation de l’identité devait selon lui reposer sur le croisement de la photographie (face-profil), de données numériques (relevé de mesures osseuses) et d’informations textuelles (relevé des caractéristiques particulières).

Autrement dit, on singularise le corps d’un individu par rapport au corps idéal, moyen, non marqué.

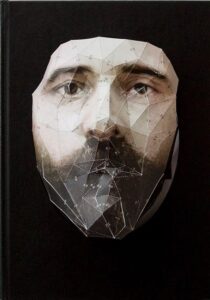

Comment présenteriez-vous « Sans titre M. Bertillon » qui est entrée dans les collections du Getty Museum ?

Dans cette œuvre, j’applique cette définition de l’identité à son inventeur même. Je suis partie de la fiche signalétique d’Alphonse Bertillon établie en 1893 pour promouvoir son système et j’ai recolorisé son portrait de face et de profil en suivant les informations chromatiques qui y étaient indiquées. Puis j’ai utilisé un logiciel de reconnaissance faciale développé par l’université de Cambridge qui m’a permis de passer de ces photos en deux dimensions à une représentation en trois dimensions de son visage. J’ai fabriqué un masque en papier à l’échelle 1 avec cette particularité que celui-ci reprenait son visage à l’extérieur, mais également à l’intérieur. Enfin, j’installe cette sculpture sur un socle en bois sous une cloche de verre. L’idée était de matérialiser l’identité de papier d’Alphonse Bertillon.

Stéphanie Solinas, Sans titre M. Bertillon, Photo Stéphanie Solinas

L’œuvre est également accompagnée de photos

À partir de la biographie écrite par sa nièce, Suzanne Bertillon, en 1942, l’ambition, cette fois, était d’identifier des lieux signifiants dans sa vie personnelle et professionnelle puis d’aller les photographier comme on photographie une scène de crime. Car Alphonse Bertillon est aussi l’inventeur de la police scientifique et de la biométrie. Il y a 23 images au total. Toutes sont associées à l’extrait de la biographie qui permet d’identifier ce qui se passe de signifiant à cet endroit. Les images sont parlées, au sens où une voix lit l’extrait en question, en écho à la méthode du portrait parlé d’Alphonse Bertillon.

Pour qu’une même image ne donne pas lieu à des interprétations différentes, il avait en effet inventé cette méthode du portrait parlé qui se fonde notamment sur l’élaboration de grands tableaux synoptiques où le texte indique ce que l’on doit voir dans l’image pour tenter de réduire les possibles.

Dans cette vision, la dimension subjective est complètement occultée

Il tente de l’occulter ! Mais la photographie est une mécanique indocile. Comme d’ailleurs toutes les techniques qui visent à accéder « à l’âme par le corps », pour reprendre la terminologie du 19ème siècle. Si les outils en eux-mêmes sont scientifiques, en revanche quelque chose échappe toujours dans la mise en œuvre, une dimension psychologique qui peut devenir pour le moins problématique quand elle définit l’Autre à son corps défendant.

Ma matière de travail réside précisément dans tout ce que Bertillon essaye de mettre sous le tapis, tout ce qui échappe à la dimension objective affichée.

On peut faire le parallèle avec l’intelligence artificielle aujourd’hui. Il s’agit d’outils contemporains qui s’inscrivent également dans cette idée d’extraire du sens du nombre, de donner à voir des réalités invisibles, de matérialiser quelque chose qui n’existe pas. Sauf que ces outils, sous des aspects d’objectivité, sont complètement traversés par les biais humains qui nous définissent et qui la constituent. On est donc complètement dans la continuité de cet esprit positif du 19ème siècle où l’on pense qu’on peut résoudre tous les problèmes par la science et la technique. Rien de plus simple aujourd’hui que de se faire livrer, un clic suffit, c’est un peu différent avec les relations humaines…

Vous allez aussi prochainement partir dans l’espace !

Sur un vol parabolique ! Je suis en effet lauréate de l’appel à projets pour la résidence de création en impesanteur lancée par l’Observatoire de l’espace du CNES.

Je ferai partie fin mars de la prochaine campagne de vol au cours de laquelle je vais créer un œuvre autour de l’extase. L’extase, c’est étymologiquement être hors de soi, autrement dit, si je fais un parallèle avec la représentation, c’est une forme d’absence de la représentation.

L’idée est de dessiner une ligne continue qui se brise quand le corps est soulevé et reprise quand le corps redescend. Ce dessin, que j’exécuterai pendant le vol, donnera lieu à une sculpture en marbre, une façon de jouer à inscrire ce geste dans la généalogie de L’extase de Sainte Thérèse par Le Bernin.

Vous avez également ouvert un « Bureau des miracles »…

Stéphanie Solinas, Inexpliqué le Bureau des Miracles, 2023 Photo Stéphanie Solinas

Il s’agit d’une officine dématérialisée d’enregistrement de miracles qui a trois vocations : Collecter des récits de miracles, constituer une collection de miracles, et diffuser des miracles. Elle fonctionne par SMS exclusivement.

Si l’on a bénéficié d’un miracle, été témoin d’une coïncidence prodigieuse, on envoie son récit par écrit et celui-ci est versé à la collection. On devient alors de fait membre du Bureau et on reçoit de temps en temps un récit de miracle.

C’est la seule manière d’avoir accès à la collection. On partage les miracles de membre à membre. Il n’y a pas d’exposition. C’est quelque chose que l’on donne et que l’on reçoit pour soi-même.

Enfin, on peut voir une de vos œuvres dans l’exposition « Corps à corps, Histoire(s) de la photographie » que présente le Centre Pompidou jusqu’au 25 mars

Cette pièce s’appelle Déserteurs. Il s’agit d’un inventaire exhaustif, géolocalisé et sceptique de toutes les photographies manquantes sur les tombes du cimetière du Père Lachaise. J’ai parcouru une à une les 70 000 tombes du cimetière à la recherche de photographies qui auraient dû être là mais qui ne l’étaient pas – soit parce qu’elles étaient effacées, cassées, volées…- et à chaque fois, je faisais la photographie de ce manque. J’ai ainsi enregistré 379 disparitions qui constituent l’empilement visible dans l’exposition.

Stephanie Solinas, Déserteurs, 2011, exposé à Corps à Corps, Centre Pompidou. Photo OOlgan

De cet empilement, dont toutes les images sont rehaussées de braille indiquant les coordonnées de géolocalisation de l’absence photographiée, est extraite une sélection exposée au mur.

Dans Déserteurs, la personne a disparu.

Il n’y a plus rien à voir, mais si quelqu’un fait l’effort de déchiffrer ces coordonnées et de s’y rendre, c’est une manière de conserver vivace son identité simplement par notre présence physique à cet endroit du monde où cette identité est la plus prégnante.

C’est donc une œuvre qui à la fois illustre l’échec de la photographie – puisqu’on lui confie de conserver nos identités mais elle disparaît comme nous – et qui en même temps reconnaît et repose sur sa capacité de résistance à conserver nos identités, même quand il n’y a plus rien à voir justement.

Le carnet de lecture de Stéphanie Solinas

Je garde un souvenir très marqué de ma rencontre avec les photographies d’August Sander – ce photographe allemand qui s’était lancé en 1925 dans l’ambitieux projet de réaliser le portrait de la société allemande contemporaine. Elle a eu lieu avant que je n’étudie la photographie à Louis Lumière, avant que je n’aie eu l’idée même de faire des images. Je me souviens d’avoir été saisie par la force d’attraction des photographies, ces visages, ces gens, ici, devant moi, qui me regardaient autant que je les regardais. D’assez vite me demander qui ils et elles étaient, pourquoi Sander avait décidé de figurer ces personnes en particulier. C’est là qu’un monde s’est ouvert pour l’artiste en devenir que j’étais : son ensemble de portraits d’individus choisis pour le groupe social auquel ils appartenaient, ce travail à vocation explicitement documentaire, était aussi une œuvre puissamment conceptuelle, à plusieurs niveaux de lecture. La simple question que son travail activait (« Que suis-je en train de regarder? ») était en fait la clé d’un accès aux dimensions invisibles qui le constituaient.

Parmi les contemporains, il y a les chemins ouverts par Robert Filliou et son Principe d’équivalence : bien fait, mal fait, pas fait, ou encore Nancy Burson, pionnière de l’image numérique pour figurer l’invisible, et je suis curieuse des nouvelles générations d’artistes comme l’américain David Horvitz, la coréenne Yaloo, les français François Bellabas ou encore Marina Gadonneix.

J’ai lu Simone de Beauvoir d’abord par ses mémoires, touchée par son désir de vie qui y transparait, inséparable pour elle du désir d’écriture, et ainsi d’une vie à les concilier. Ensuite, dans notre société contemporaine, il me semble aujourd’hui difficile de faire l’économie de la lecture de son Deuxième Sexe, dont l’état des lieux sur la situation des femmes reste d’actualité.

Les Pérégrins d’Olga Tokarczuk m’a captivée, immédiatement cette manière d’écrire « dans l’espace » (en trois dimensions) a résonné en moi. Et puis, parmi mes lectures encore plus contemporaines, Anomalie des zones profondes du cerveau de Laure Limongi ou les écrits d’Hélène Giannecchini.

Necrology, Lawder Standish, 1970. C’est un film court où l’on voit des voyageurs empruntant l’un des escalators qui reliaient à l’époque le Pan Am Building à la gare new-yorkaise de Grand Central. Le réalisateur a inversé le sens de lecture du film, et cette simple modification transforme la scène banale en une sorte d’ascension vers un trou d’ombre qui les avale un à un.

David Cronenberg, pour ses hybridations, notamment cette scène fameuse de Videodrome où la cassette VHS est absorbée par le corps de James Woods. Avec lui, le lien constitutif entre l’humain et la machine est visible et organique.

Les films de Quentin Dupieux, qui sont des oxymores! – je ne sais pas mieux comment exprimer cette sorte de légèreté profonde qui les traverse.

La musique ? La première pensée qui me vient est Amanda Lear – peut-être à cause d’un lien pas tout à fait conscient que je fais avec Dali, le film Daaaaaali de Dupieux sorti récemment en salles :

Particulièrement I am a photograph sur l’album du même nom sorti en 1977, que j’ai découvert il y a 15 ans dans un marché aux puces de Barcelone où j’ai habité pendant des années : sur ce vinyle, la musique, l’objet et l’identité de l’artiste sont visiblement inséparables, et les paroles explicites de ce devenir-image.

I am a glossy photograph

Of course I am a bit retouched

And my color has been processed

But cameras always erase

Fear lurking behind a face

I am a lie and I am gold

But I shall never grow old

Pour finir, parce qu’il y a tant à découvrir, je partage un morceau que je m’apprête à écouter pour la première fois : hier, mon voisin, à la lecture de L’Être plus, m’a suggéré d’écouter La Sonate pour piano d’Alban Berg opus 1.

Pour suivre Stéphanie Solinas

jusqu’au 25 mars 2024, Corps à corps, Histoire(s) de la photographie,Centre Pompidou

jusqu’au 21 avril 2024, Prendre le Soleil« au Hangar Y à Meudon, 9 Avenue de Trivaux, 92190 Meudon : « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement » (François de La Rochefoucauld). Du rayon vert de Tacita Dean, aux multiples soleils numériques collectés sur Flickr par Penelope Umbrico, en passant par les photographies de taches solaires de l’astronome Jules Janssen, les photographies abstraites et vibrantes de toute une jeune génération de photographes, fascinée par l’effet des rayons du soleil sur des surfaces sensibles, « dessinent » avec l’astre et renouent avec les expérimentations des inventeurs de la photographie et du cinéma. Une exploration sensible du soleil à travers le regard des artistes.

Bibliographie sélective

- L’Être plus, itinéraire pour Devenir soi-même, Seuil, 2023

- Le soleil ni la mort, Editions delpire & co, 2022

- Guide du Pourquoi Pas ?, Seuil, 2020

- Déserteurs, RVB books, 2013 (édition limitée à 100 exemplaires uniques)

- Sans titre : M. Bertillon, RVB books, 1erjanvier 2011 (édition limitée à 250 exemplaires signés et numérotés)

- Dominique Lambert, Alaska Editions, 2010

Partager