Culture

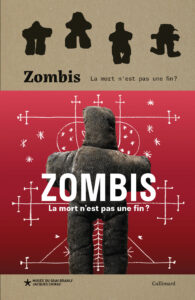

Zombis, La mort n’est pas une fin ? (Musée du Quai Branly - Gallimard)

Auteur : Baptiste Le Guay

Article publié le 25 octobre 2024

Mourir et s’en revenir d’outre-tombe hante les sociétés de toutes les époques et de toutes les géographies. Chevauchant entre deux mondes, celui des morts et des vivants, provenant initialement du passé colonial et esclavagiste d’Haïti, le « zombie » influence notre imaginaire à travers le cinéma fantastique. Démêlant le mythe et la réalité, l’exposition « Zombis, La mort n’est pas une fin ? » du Musée du Quai Branly jusqu’au 16 février 2025 et son catalogue édité par Gallimard interrogent à la racine ces rituels et croyances de cet « entre deux » insaisissable qui touchent à l’insondable. C’est l’occasion pour Baptiste Le Guay, de plonger dans une réalité polymorphe à l’orée du concevable éclairé par Philippe Charlier, le commissaire général.

Du zombi non-mort au zombie mort – vivant

Dans l’imaginaire collectif, le « zombie » est un revenant se ruant sur les vivants pour les dévorer et les contaminer à leur tour. Cette vision largement influencé par la pop culture à travers des films, comics et livres vient initialement du « zombi » un syncrétisme lié à la colonisation d’Haïti. A travers les routes de l’esclavage, les pratiques magico-religieuses de l’Afrique sub-saharienne se mélangent aux éléments du catholicisme et aux savoirs autochtones des Caraïbes, associés à l’utilisation de drogues naturelles.

« La présence ou l’absence du « e » final indique le contexte chronoculturel du « mort-vivant.» Philippe Charlier, le commissaire général.

Le lieu et les objets du culte vaudou haïtien

Représentation d’un péristyle (temple vaudou), centrée autour d’une colonne avec des objets rituels, photo Baptiste Le Guay

Le vaudou haïtien est une manifestation culturelle, considéré comme une religion à part entière, régissant ainsi la façon de vivre et de donner sens au monde. Il prend place dans des « péristyles », ces sanctuaires autour d’un pilier central autour duquel des objets rituels protégeant le péristyle et ses fidèles. Parmi eux, nous trouvons des crucifix, des images de saints catholiques en couleurs, des céramiques rituelles ainsi que des bouteilles d’alcools.

Les biens consommables comme les boissons peuvent faire penser aux offrandes que laissent les mexicains sur la tombe de leur proche, comme il est montré dans l’exposition Mexica.

Objets liés au culte vaudou : tambour, collier, croix et paquet congo (avant 1973), photo Baptiste Le Guay

Des artefacts aux multiples fonctions

Certains artefacts retrouvés dans les péristyles reviennent fréquemment comme les croix vaudou, le tambour, puis le « paquet congo » tout à droite sur l’image. Objet utilisé pour les rituels de guérison, il est aussi présent dans les habitations comme une amulette de protection garantissant santé, richesse et bonheur. La croix surmontant le paquet congo montre l’association de doctrines entre catholicisme romain et traditions d’Afrique subsaharienne, créant ainsi le vaudou haïtien.

Les « loas » ou les esprits du culte vaudou

Une multitude de divinités et d’esprits (loas) composent le panthéon vaudou, correspondant à l’ensemble des créations et des forces de la nature, chacun ayant son équivalent dans un sain catholique. Ces derniers rentrent en communication avec les fidèles en les « chevauchant » pendant les rituels.

Les divinités Baron Samedi et Maman Brigitte

Parmi ces divinités, les deux plus importantes sont un couple composé de Baron Samedi et Maman Brigitte. Le premier est le « concierge des défunts », il conduit les morts vers l’au-delà. Il incarne plusieurs rôles comme le Baron Cimetière (gardien des nécropoles), Baron La Croix (consacré aux plaisirs du quotidien), Baron Kriminel (vengeur des mauvais sorts et des injustices). Il est particulièrement élégant en portant un haut de forme, une redingote noire, un haut de forme, une canne et des lunettes avec un verre cassé (symbole de frontière entre la vie et la mort).

Comme on le voit dans l’image ci-dessous, un verre cassé ou une chaussure manquante symbolise que le défunt à un pied dans la vie et l’autre dans la mort. Concernant Maman Brigitte, elle protège les cimetières et les sépultures sous la forme d’un amoncellement de pierres. Son symbole est le poulet noir.

« Ils ont certainement été popularisés grâce à la pop-culture et à l’industrie cinématographique (Baron Samedi apparaît par exemple de façon très iconique dans l’épisode de James Bond « Live and let die » !). Mais ce sont avant tout, et loin de toute caricature, les divinités tutélaires des défunts et du territoire des morts (cimetière et autre monde). Nul zombi ne peut être fait sans leur assentiment. Nulle sépulture ne peut être ouverte sans leur consentement. Leur position est donc essentielle pour assurer la perméabilité (relative) entre le monde des vivants et celui des morts »

Philippe Charlier, commissaire principal

Redingotes de culte vaudou, XXème siècle, Haïti, photo Baptiste Le Guay

Le vaudou, c’est un mouvement cultivant l’énergie et la force.

Comme une prise de conscience où tous les sens sont exacerbés et en tension : la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat. Les vêtements cérémoniels jouent un rôle central : effigies de coton, de flanelle ou de soie, ils sont les ambassadeurs des loas et vus comme leurs extensions.

Les pouvoirs de la société secrète Bizango

Une dizaine de sociétés secrètes du vaudou haïtien existent, notamment les descendants de groupes d’esclaves marrons, c’est-à-dire échappant à leurs maîtres occidentaux (Chanpwèll, Cochon gris, Cochon marron, Bozop, Bizango, etc). Chacune d’entre elles s’est spécialisée avec le temps en acquérant des pouvoirs et des fonctions précises.

La société Bizango joue un rôle judiciaire, à la fois préventif et curatif.

Personnage bizango, debut XXème siècle, Haïti, photo Baptiste Le Guay

C’est elle qui a la charge de créer les zombis. Particulièrement discret, leur puissance tient au mystère qu’elle laisse planer sur leur véritable dangerosité. Dans une pièce, l’exposition nous montre cette société secrète particulièrement terrifiante. Ces poupées encerclent le visiteur et le menacent par leurs allures dérangeantes avec des éléments comme des cornes de vaches, des crânes humains ou des éclats de verre. Une pièce mystérieuse où il faudra s’aventurer par soit même pour en ressentir son aura démoniaque, les esprits sensibles devront s’abstenir.

« Ce n’est pas la société la plus « effrayante », mais la plus « impressionnante ». C’est aussi la mieux documentée sur le plan anthropologique, celle au cœur de laquelle j’ai pu obtenir, par des bokors et des mambos, des renseignements de première main sur le processus de la zombification, sur les étapes successives de jugement. C’est enfin celle dont sont conservés des fétiches emblématiques, à taille humaine, qui incorporent en leur sein les restes des anciens adeptes qui continuent d’agir (morts biologiquement, ils ne le sont pas spirituellement) »

Philippe Charlier.

Connus depuis les années 1970, les fétiches Bizango constituent une « armée des ombres », agissant la nuit pour accomplir les sortilèges lancés par les adeptes. Portant le rouge et le noir, les fétiches portent des objets évoquant la dangerosité (ciseaux) et la puissance (canne). Leur tête est réellement constituée de crâne humain. Les bouts de miroirs qui les recouvrent sont faits pour capter la lumière afin de repousser les mauvais sorts éventuels, contradictoire vu qu’ils apparaissent eux-mêmes comme malfaisants.

La zombification, un sortilège lugubre

Wilfrid Daleus (1949-2017) Veillée vaudou dans un péristyle, 1988, photo Baptiste Le Guay

D’après la tradition, la zombification est un processus suivant une organisation précise : préparation du poison par le sorcier (bokor), un mélange à base d’un poisson toxique (fufu, le Tetrodon riche en tétrodotoxine), des éléments végétaux et animaux urticants ainsi que de la poudre d’ossements humains…

L’ensemble du cocktail serait disposé dans les vêtements ou les chaussures de la victime intoxiquée. Quelques heures après, la victime est retrouvée en état de mort apparente. L’enterrement a lieu le jour même ou le lendemain, où le certificat de décès est non pas signé par un médecin mais par deux témoins, membres de la société secrète responsable de la zombification ! Dans la nuit suivante, le bokor (sorcier) profane la sépulture, sort le macchabé et le réanime avec un contrepoison à base d’herbes.

Entre deux mondes

L’usine Haitian Sugar Corporation, vers 1950, Ewing Galloway (1880-1953), photo Baptiste Le Guay

Désormais privé de libre arbitre, le zombi va être sous l’emprise du bokor qu’il l’utilise à sa guise, dans une activité agricole comme un champ de canne à sucre ou une rizière par exemple. Il peut être aussi utilisé dans une usine ou une habitation. Son état d’hébétude et de complaisance est prolongé par une privation de sel et l’aide de médicaments psychotropes. La mort du bokor ou une interruption du traitement aboutit au réveil du « zombi », puis d’un retour vers la liberté et un semblant de vie normale.

En 1918, un contremaître Ti Joseoh et son épouse Croyance propose les services de 9 hommes à l’usine sucrière de la Haitian-American Sugar Corporation. Travaillant dur et mangeant peu, les « esclaves » auraient continués jusqu’au jour où en consommant des arachides salées, ils se précipitèrent à Morne-au-Diable pour s’engouffrer dans leurs tombes. Quelques heures plus tard, ils se seraient véritablement transformés en cadavres.

Il ne faut pas oublier le pouvoir de l’esprit sur le corps

Cependant, Philippe Charlier explique que « l’utilisation de la tétrodotoxine n’est peut-être pas nulle, mais en tous cas pas si certaine qu’assuré par l’ethno-botaniste canadien Wade Davis dans les années 1980/90… Peut-être parce que la zombification n’est pas qu’un phénomène chimique. Il ne faut pas oublier le pouvoir de l’esprit sur le corps. Durant les 7 étapes que dure le jugement de l’accusé (potentiel futur zombi), des sortilèges (ouanga) lui sont envoyés destinés à le faire avouer en l’impressionnant. En outre, des matières premières totalement inertes sur le plan moléculaire, mais réellement effrayantes sur le plan symbolique, sont présentes dans la « poudre zombi » : poussière d’ossements humains et poussière du tombeau d’un ancien zombi (comme celui de Clairvius Narcisse, par exemple, à L’Estère), comme si l’on transférait par greffe, transfusion ou inoculation, une sorte de mort ou de zombification presque infectieuse… ». Un sortilège contagieux à portée davantage symbolique que par une formule chimique purement efficace.

Les zombies une icone increvable de la pop culture

A partir des années 1950, les zombies vont se dispenser des codes symboliques et anthropologiques du vaudou haïtien et s’internationalisent. Loin du contexte religieux, ils représentent la peur fantasmée d’une mort contagieuse, s’ajoutant à la phobie d’une mort contagieuse et aux morsures des vampires d’Europe centrale. Des productions Hollywoodiennes, d’autres pays non occidentaux s’emparent du genre comme le Mexique, l’Inde, la Corée ou le Japon.

Après la littérature, le « zombie, mort-vivant » se décline en films, (La Nuit des morts vivants (1968), à Last Train for Busan (2016), en séries (Shaun of the Dead), en musiques (Thriller, de Michael Jackson), et … en jeux vidéo The Last of Us adapté également en série.

Repousser les frontières du possible ou du concevable

D’un phénomène qui défie toute raison, l’exposition et son catalogue repoussent les frontières du possible taillant dans nos certitudes et nous amenant dans un univers méconnu, celui de la zombification culte vaudou Haïtien à celle du zombie, figure désormais mondialisée. Tout en apprenant beaucoup sur les rituels et la codification de ces rites, le spectateur sera fasciné par cette culture et cette vision de la mort diamétralement opposée à celle des occidentaux.

Une sortie parfaite à la veille de la Toussaint et d’Halloween.

Pour aller plus loin

Jusqu’au 16 février 25, Musée Quai Branly, 37 rue du quai Branly, Paris 7.

Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h sauf Lundi. Tarif plein à 14 euros, tarif réduit à 11 euros.

Catalogue, Sous la direction de Philippe Charlier, commissaire de l’exposition, directeur de la collection « Terre humaine », Directeur du Laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie (LAAB) à Paris-Saclay – Préface inédite de Dany Laferrière, membre de l’Académie française, co-édition musée du Quai Branly – Jacques Chirac, 216 p., 36€.

Catalogue, Sous la direction de Philippe Charlier, commissaire de l’exposition, directeur de la collection « Terre humaine », Directeur du Laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie (LAAB) à Paris-Saclay – Préface inédite de Dany Laferrière, membre de l’Académie française, co-édition musée du Quai Branly – Jacques Chirac, 216 p., 36€.

Avec les meilleurs spécialistes ce magnifique catalogue interroge et décortique à partir de ses racines un phénomène à la confluence de la croyance et de la pratique, du réel et du supposé, du mystère et de la recherche. Du non-mort au mort – vivant, sa persistance se nourrie des peurs universelles aux frontières entre la vie et la mort pour mieux métamorphoser : du zombi, figure mystérieuse, intime, morte puis ressuscitée libérée des croyances vaudou haïtien, au zombie, allégorie du mort vivant qui entre violemment en résonance avec la condition humaine occidentale puis mondialisée. Familier et méconnu à la fois, le zombi se dévoile ici dans toute sa profondeur, s’éloignant volontiers de l’image qu’Hollywood a mondialement diffusée. Pour de nouvelles incarnations et interrogations.

S’il nourrit à ce point l’imaginaire des romanciers et des cinéastes, c’est probablement parce qu’il touche d’abord à l’insondable, à l’une de nos terreurs les plus fondamentales : l’instant qui suit le dernier souffle. Mourir et s’en revenir d’outre-tombe hante les sociétés de toutes les époques et de toutes les géographies. Mais la possibilité d’un entre-deux, d’un stade hybride, d’un errement de l’âme – et plus rarement du corps – entre la vie et la mort demeure une donnée insaisissable, comme à l’orée du concevable.

Emmanuel Kasarhérou Président du musée du quai Branly – Jacques Chirac

Pendant toute la Guerre froide on a joué aussi, de façon plus dramatique, avec l’idée d’une explosion qui pourrait détruire des villes, des pays, des continents, le monde entier. Le zombi était notre bombe atomique, et on allait s’en servir.

Dany Laferrière, préface.

Ce zombie « moderne », délesté de toute référence culturelle ou religieuse, pour ainsi dire « désacralisé », peut s’exporter dans toutes les cultures et toutes les cinématographies du monde, notamment asiatiques, où il cannibalise les morts-vivants « régionaux ». On assiste par exemple à une « coréanisation », tardive mais fulgurante, du zombie, qui produit quelques-uns des meilleurs films du genre, dont en 2016 le fameux Bu-San-Haeng (Dernier train pour Busan)

Vincent Guigueno, Le zombie sur grand écran : un genre increvable ?

Partager