Culture

Le Carnet de lecture de Pierrick Bourgault, photographe reporter et écrivain

Auteur : Olivier Olgan

Article publié le 11 avril 2023

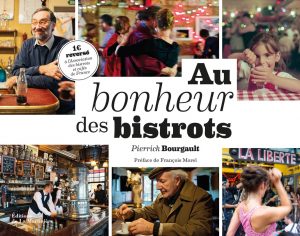

Depuis plusieurs décennies, Pierrick Bourgault croque en photos ou en récits la France rurale profonde, à travers Nos racines paysannes, Louis et Lucienne, souvenirs d’agriculteurs (Ouest France, 2021, poche 2023) et les « petits » métiers, Francis, l’artisan du bois (2020), La mère Lapipe dans son bistrot (2020) et plusieurs albums dédiés Au bonheur des Bistrots (La Martinière, 2022) et autres bars-concerts. Bien au-delà d’une nostalgie passéiste, son engagement – il est l’initiative d’une pétition qui a récolté plus de 11500 signatures – « pour sauver les bars concerts » est nourrie de la conviction que « ces entreprises à valeur culturelle ajoutée participent à l’âme de nos villes et nos campagnes ». Son dernier roman, Journal d’un café de campagne (Ouest France, 2023) nous plonge à nouveau dans ce tissu d’humanité, premier refuge de la diversité culturelle.

Pierrick Bourgault, Au Bonheur des Bistrots, 38 Riv amoureux, Paris Photo P. Bourgault

Un bistrot qui ferme est un théâtre qui brûle

Pierrick Bourgault

Premier maillon de la diversité culturelle

Au fil des années, le reporter photographe romancier est devenu le chantre des bistrots et des bars concerts. De guides (Paris 200 bars-concerts, Au bonheur des Bistrots) en roman (Journal d’un café de compagne), sa passion pour « ces entreprises à valeur culturelle ajoutée participent à l’âme de nos villes et nos campagnes » ne fait que de se renforcer au fur et à mesure qu’elles disparaissent de nos villes et campagnes.

Pierrick Bourgault, Au Bonheur des Bistrots, Vieux Belleville, Paris concert Photo P. Bourgault

Avec l’Association pour la reconnaissance de l’art de vivre dans les bistrots et cafés de France, il a lancé une première pétition pour les inscrire dans le patrimoine culturel immatériel de L’UNESCO. L’effort se poursuit avec une pétition « pour sauver les bars concerts » adressée au Ministre de la Culture, l’Association des Maires de France (AMF) et la maire de Paris.

L’appel et la motivation sont clairs : « Les petites salles, bars-concerts et bistrots constituent un terreau fertile, un circuit court pour la culture vivante, des emplois, une visibilité pour nos territoires et nos créations dans le monde. Bref, un véritable service public. Leur intérêt est de rendre la musique accessible à tous, d’offrir aux artistes et aux spectateurs un cadre festif et convivial, un lien social. Les bars-concerts demandent juste de pouvoir continuer à travailler, une législation plus souple que les contraintes additionnées au fil des ans.

Il faut protéger ces lieux aussi fragiles qu’indispensables… »

Un lanceur d’alerte

Pierrick Bourgault, Au Bonheur des Bistrots, Cantada Fete, Paris Photo Bourgault

C’est dans le café de son grand-père dans un village près de Mayenne qu’est née cette connaissance intime de ces lieux culturels de proximité qu’il sait capter aussi bien par la photographie que par ses romans : « Pousser la porte d’un bistrot, c’est entrer dans un univers, celui de la femme ou de l’homme qui y vit, une paradoxale intimité publique. »

Le bistrot des copains après l’école, les rendez-vous étudiants, les brasseries, les voyages dans des pays

où le salon de thé est un espace accessible à tous,

où étrangers et voyageurs peuvent croiser un peuple.

Ces lieux nous offrent une seconde maison, un port d’attache.

Cela ne parle pas que de comptoirs, ça parle aussi des gens !

Pierrick Bourgault, Au Bonheur des Bistrots, Cafe Univers Brioude Olga et Annick Vergne Conversation Photo P.Bourgault

A travers ses reportages comme La Mère Lapipe dans son bistrot, les cafés toujours incarnés deviennent « des « buttes témoins » qui rappellent un mode de vie, des « capsules temporelles » où l’on retrouve un temps disparu ». C’est aussi dans toute leur diversité et leur dimension humaines que l’écrivain souhaite les croquer. Il y a ceux qui ont fermé mais aussi les nouvelles formes d’avenir, ces initiatives indépendantes, à travers les cafés associatifs, ou coopératifs…

Valoriser une richesse culturelle de proximité, le fil conducteur de cette œuvre éclectique, cohérente, joyeuse colle à cette humanité qui partage collectivement ses émotions, fait de la musique ensemble, sans oublier de refaire le monde : « les cafés et bistrots offrent un tremplin, une visibilité pour les talents de toutes origines, de tous âges et tous styles. »

Cet enthousiasme – loin des désillusions du digital – que Pierrick a reçu – comme il le détaille joliment dans son carnet de lecture – il sait à son tour magnifiquement le transmettre.

#Olivier Olgan

Le carnet de lecture de Pierrick Bourgault

Le paysage de mon enfance

Durant mon enfance mayennaise, les premiers livres que je feuilletais furent les manuels scolaires de mes parents, ainsi que les « prix », épais ouvrages reliés de rouge et distribués aux écoliers méritants avant les vacances d’été. Prix d’orthographe, de calcul, calligraphiés à l’encre violette. Des fictions moralisatrices, édifiantes selon le terme de l’époque, rédigées par des auteurs aujourd’hui oubliés. Quelques gravures donnaient à voir les bons et les méchants, les horizons loin des collines de notre bocage.

Durant mon enfance mayennaise, les premiers livres que je feuilletais furent les manuels scolaires de mes parents, ainsi que les « prix », épais ouvrages reliés de rouge et distribués aux écoliers méritants avant les vacances d’été. Prix d’orthographe, de calcul, calligraphiés à l’encre violette. Des fictions moralisatrices, édifiantes selon le terme de l’époque, rédigées par des auteurs aujourd’hui oubliés. Quelques gravures donnaient à voir les bons et les méchants, les horizons loin des collines de notre bocage.

Autre référence, Le Tour de France par deux enfants réunissait en un seul ouvrage histoire, géographie, sciences naturelles et instruction civique. Ce livre scolaire assure, comme les romans de Jules Verne, que tout est possible à l’ingénieux travailleur : fabriquer la chaux des maisons et le fer des locomotives, extraire le charbon de Lorraine et traverser les provinces.

Plus modernes, les piles de Club des Cinq et Clan des Sept que ma mère marchandait pour un franc à la braderie de la sous-préfecture. Des enfants vivaient des aventures extraordinaires et résolvaient des énigmes – un monde inouï pour le gamin solitaire que j’étais.

Plus modernes, les piles de Club des Cinq et Clan des Sept que ma mère marchandait pour un franc à la braderie de la sous-préfecture. Des enfants vivaient des aventures extraordinaires et résolvaient des énigmes – un monde inouï pour le gamin solitaire que j’étais.

Autre découverte : les magazines pornos que les Parisiens laissaient après les vacances dans le meublé loué par ma famille. Ces images traînaient aussi dans les dépotoirs où mes parents cherchaient des objets à réparer. Quant au voisin, il dévorait les épopées de Bob Morane aux couvertures suggestives, loin de la littérature sérieuse prêtée par la bibliothèque de Mayenne, temple de la culture laïque.

Avec ses étagères jusqu’au plafond, ce haut bâtiment municipal fleurait bon l’encaustique et les œuvres de François Mauriac, Anatole France, Maurice Genevoix ou Alphonse Daudet, que des retraités bénévoles agrippaient au péril de leur vie, juchés sur la grande échelle en bois. Le Grand Meaulnes, Maurin des Maures. Je me retrouvais davantage dans ces personnages que dans les romans de la bourgeoisie parisienne. La pièce voisine, intitulée « musée », entassait casques à pointe, monnaies gauloises, baïonnettes, blaireaux et hiboux empaillés.

Avec ses étagères jusqu’au plafond, ce haut bâtiment municipal fleurait bon l’encaustique et les œuvres de François Mauriac, Anatole France, Maurice Genevoix ou Alphonse Daudet, que des retraités bénévoles agrippaient au péril de leur vie, juchés sur la grande échelle en bois. Le Grand Meaulnes, Maurin des Maures. Je me retrouvais davantage dans ces personnages que dans les romans de la bourgeoisie parisienne. La pièce voisine, intitulée « musée », entassait casques à pointe, monnaies gauloises, baïonnettes, blaireaux et hiboux empaillés.

Voilà le paysage de mon enfance, entre père menuisier et mère couturière, artisans sachant tout faire, à l’aise dans le monde concret mais muets face à l’éloquence des citadins.

Le livre fut mon premier voyage vers des rives, des vies dont j’ignorais tout.

Un passeport qui traverse les époques, que l’on peut prêter, donner, oublier, retrouver et qui fonctionne instantanément, sans batterie ni codage numérique. Le premier que j’ai publié en 1985 chez Sybex fut une réécriture grand public de mon mémoire d’ingénieur sur la télématique et le Minitel. Plus rien ne reste des millions de pages, des milliards de mots saisis sur ce support de 1980 à 2012. Dommage pour les archéologues qui souhaiteraient explorer l’histoire de la messagerie et des échanges virtuels.

Un passeport qui traverse les époques, que l’on peut prêter, donner, oublier, retrouver et qui fonctionne instantanément, sans batterie ni codage numérique. Le premier que j’ai publié en 1985 chez Sybex fut une réécriture grand public de mon mémoire d’ingénieur sur la télématique et le Minitel. Plus rien ne reste des millions de pages, des milliards de mots saisis sur ce support de 1980 à 2012. Dommage pour les archéologues qui souhaiteraient explorer l’histoire de la messagerie et des échanges virtuels.

En revanche, les livres du XVIIe siècle sont toujours lisibles et je ne manque pas de faire circuler quelques grimoires lors de mes ateliers d’écriture à Paris Saclay, pour démontrer cette qualité du papier. J’apporte aussi aux étudiants un antique exemplaire des Lettres persanes de Montesquieu (1721) dont le fond et la forme restent actuels, par exemple en introduction d’une séance sur la lettre fictive, ou sur l’étrangement – imaginer un narrateur différent de nous, qui prend la plume. Délai d’acheminement d’une missive de Paris à la Perse : cinq mois. Il fallait mûrement préparer ses questions et ne pas être pressé de décacheter la réponse.

Aujourd’hui, j’ai honte de vous l’avouer : je lis peu de livres.

Pourquoi ? Car la rapidité des échanges et les innombrables sollicitations numériques segmentent les heures disponibles, interrompent la pensée. Les voleurs de temps nous imposent « espaces personnels » et codes de validation pour la moindre démarche.

Pourquoi ? Car la rapidité des échanges et les innombrables sollicitations numériques segmentent les heures disponibles, interrompent la pensée. Les voleurs de temps nous imposent « espaces personnels » et codes de validation pour la moindre démarche.

Pourtant, je lis beaucoup : des articles de presse, des newsletters sur ces écrans si pratiques, si prompts à glisser dans les interstices d’une vie active. J’aime aussi la radio, les voix, l’ambiance sonore évocatrice de petits mondes. C’est pourquoi je comprends les visiteurs d’un salon d’auteurs qui concluent, après une longue conversation : « Continuez, c’est bien ce que vous faites, mais des bouquins on en a déjà plein les étagères ! » Et filent sans rien acheter. Bien sûr, ils ne viennent pas avec une brouette et ne peuvent prendre un livre à chaque plumitif.

L’inquiétude économique actuelle nuit fortement à l’insouciance : j’observe que mon dernier Nos racines paysannes (9,90 € en poche) part plus spontanément que mes autres titres à 14 ou 15 €.

Dans une vie idéale, il faudrait travailler trois heures par jour, intensément, et sortir le reste du temps, profiter de la beauté du monde, des musées et des bibliothèques, se promener et lire dans les cafés.

J’ai toujours préféré la relation directe, écouter la rue, le vocabulaire des comptoirs.

Je devrais noter plus souvent ces expressions, parfois rudes mais justes – et pas seulement brèves.

Les quinze années passées chez Jeannine m’ont laissé un livre, La Mère Lapipe dans son bistrot. J’adorais son langage ingénieux, drôle, créatif, aussitôt compréhensible quoique jamais entendu ailleurs, inouï, populaire, capable de faire dérailler l’intelligence artificielle de Google trad et autres ChatGPT.

Un bistrot qui ferme est un théâtre qui brûle.

J’aime les textes des étudiants, dont la fraîcheur révèle leur sensibilité et leur réalisme, leur XXIe siècle – le seul qu’ils connaissent. Ce sont les sources qui m’intéressent, l’information en direct. Les intermédiaires, les écrans me gênent, tel un mensonge souriant qui donne l’impression d’avoir vu, d’avoir vécu, mais qui s’efface comme un fantôme, un rêve injecté dont vous ne seriez pas l’auteur. La première escroquerie du XXe siècle ne fut-elle pas le remplacement du frère, du fils par sa photographie en soldat dans les albums de famille ?

Parfois, la réalité et les mots fusionnent. Dans la revue L’Autre journal d’avril 1991, j’avais lu une nouvelle intitulée La Femme albinos qui débutait par « Faro, le 12 septembre ». Quelques mois plus tard, au festival du documentaire de Lussas, je rencontre Claire Frédric qui préparait un film sur les habitants d’un village proche de Roissy, en attente de démolition. On se retrouve le 12 septembre et elle évoque la nouvelle qu’elle a écrite… émouvante coïncidence. Nous partons quelques jours en Sarthe et la jeune Parisienne à la solide formation littéraire y découvre une famille rurale inspirante, Paulette Pie et ses enfants. En une demi-heure d’apéro, elle imagine son roman Kérosène qui paraîtra en poche avec ces personnages populaires, transposés près des pistes de Roissy – j’avais assisté à une création en direct.

Parfois, la réalité et les mots fusionnent. Dans la revue L’Autre journal d’avril 1991, j’avais lu une nouvelle intitulée La Femme albinos qui débutait par « Faro, le 12 septembre ». Quelques mois plus tard, au festival du documentaire de Lussas, je rencontre Claire Frédric qui préparait un film sur les habitants d’un village proche de Roissy, en attente de démolition. On se retrouve le 12 septembre et elle évoque la nouvelle qu’elle a écrite… émouvante coïncidence. Nous partons quelques jours en Sarthe et la jeune Parisienne à la solide formation littéraire y découvre une famille rurale inspirante, Paulette Pie et ses enfants. En une demi-heure d’apéro, elle imagine son roman Kérosène qui paraîtra en poche avec ces personnages populaires, transposés près des pistes de Roissy – j’avais assisté à une création en direct.

Autre rencontre marquante, en 2005, lors d’une fête du livre et des nourritures qui rassemblait vignerons, artisans de bouche et écrivains locaux, où de joyeux échanges s’improvisaient, bouteilles contre bouquins – les nourritures ne racontent-elles pas aussi des histoires ? Assis à sa table pliante de camping, un agriculteur octogénaire présentait deux piles d’ouvrages : Les Épis du vent et Les choses qui se donnent. En bleu sur les couvertures, son nom : Louis Lebourdais. « Cela ne parle pas que des épis de blé, ça parle aussi des gens ! » souriait-il. Je suis reparti avec son numéro de téléphone et ses livres, par admiration pour l’œuvre accomplie, pour quelques phrases sensibles et vigoureuses glanées dans son texte, espérant sans doute y lire ce que mes grands-parents paysans auraient pu me raconter.

Autre rencontre marquante, en 2005, lors d’une fête du livre et des nourritures qui rassemblait vignerons, artisans de bouche et écrivains locaux, où de joyeux échanges s’improvisaient, bouteilles contre bouquins – les nourritures ne racontent-elles pas aussi des histoires ? Assis à sa table pliante de camping, un agriculteur octogénaire présentait deux piles d’ouvrages : Les Épis du vent et Les choses qui se donnent. En bleu sur les couvertures, son nom : Louis Lebourdais. « Cela ne parle pas que des épis de blé, ça parle aussi des gens ! » souriait-il. Je suis reparti avec son numéro de téléphone et ses livres, par admiration pour l’œuvre accomplie, pour quelques phrases sensibles et vigoureuses glanées dans son texte, espérant sans doute y lire ce que mes grands-parents paysans auraient pu me raconter.

Des conversations avec Louis et son épouse Lucienne, j’ai rédigé Nos racines paysannes. Louis m’a confié son troisième manuscrit, tracé sur du papier de récupération, publicités ou factures, au style magnifique et que les éditions Ouest-France ont publié sous le titre Cent ans ! qu’il a choisi. En saisissant son texte sans en changer une virgule, j’ai tenté de comprendre comment un homme qui avait quitté l’école à 13 ans en 1936 écrivait aussi remarquablement.

Des conversations avec Louis et son épouse Lucienne, j’ai rédigé Nos racines paysannes. Louis m’a confié son troisième manuscrit, tracé sur du papier de récupération, publicités ou factures, au style magnifique et que les éditions Ouest-France ont publié sous le titre Cent ans ! qu’il a choisi. En saisissant son texte sans en changer une virgule, j’ai tenté de comprendre comment un homme qui avait quitté l’école à 13 ans en 1936 écrivait aussi remarquablement.

Lors de nos rencontres, il m’a révélé sa passion pour la chanson, les rimes et les sonorité, le mot juste, la fluidité. Et le théâtre de patronage de l’après-guerre – du Louis Jouvet, tout de même.

Un texte, un livre se donne, le consommer ne le diminue pas.

Comme un instrument de musique se transmet, d’une génération de musiciens à l’autre.

Pour suivre Pierrick Bourgault

Le site de Pierrick Bourgault, avec ses dates de signature

La pétition adressée à la Ministre de la Culture pour sauver les bars-concerts

Agenda

jusqu’au 27 août, après les grilles de l’Hôtel de Ville de Paris en mai, une vingtaine de tirages sur papier de Pierre Josse et Pierrick Bourgault sont exposés dans le hall d’entrée à la Mairie du 14e (ouvert tous les jours de 8h30 à 17h, le jeudi de 14 à 19h et le samedi de 9h à 12h30).

Bibliographie

Bibliographie

- Journal d’un café de campagne (éd. Ouest France, 2023).

- Au Bonheur des bistrots (éd. La Martinière, 2022).

- Nos Racines paysannes (éd. Ouest France, 2022).

- Voyage dans les bistrots de l’Ouest (éd. Ouest-France, 2021).

- La Mère Lapipe dans son bistrot (ateliers Henri Dougier, 2020).

- Le Bistroscope, l’Histoire de France racontée de cafés en bistrots (éd. Chronique/la

Martinière, 2019). « Grand Prix Spirit Beau livre » (2019) - No Photo (éd. Dunod, 2018).

- 100 conseils pratiques pour mieux photographier (éd. Dunod, 2015).

- Un Bistrot sinon rien (éd. Chamina, 2013)

- Bars du Monde (éd. L’Epure, 2005

Partager